“我希望自己的经历能激励学弟妹们创造出更多,能让我们的未来更美好也更具包容性的新事物。”——王宝玉

报道|洪诗迪

摄影|姚春显(部分由受访者提供)

“大学”是人生一个非常重要的发展阶段,不仅是我们学习知识和累积经验,好为未来发展奠定基础的关键时期;对许多人来说,它同时也是一个充满机遇的平台,让他们能在课外活动、社会实践或科研创新等方面取得不凡的成绩,而王宝玉就是一个鲜活的例子。

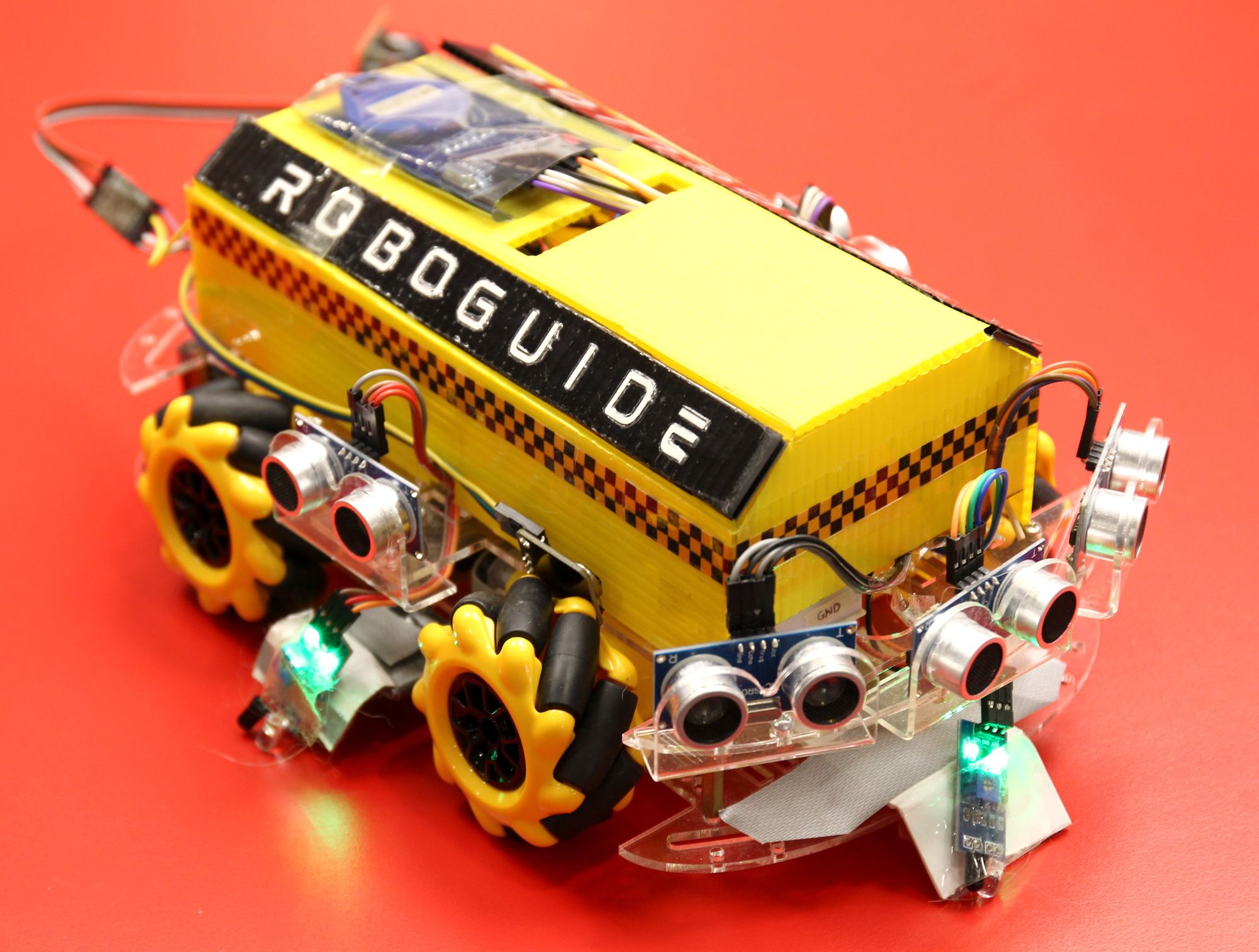

去年是王宝玉(Wina Wong)修读计算机科学(Computer Science)学士学位课程的最后一年,作为毕业项目,她为视障人士研制出一个能取代传统白手杖,功能性更强且安全性更高的“导盲机器人(ROBOGUIDE)”。

有趣的是她的创作灵感其实是源自西方国家的“导盲犬”,要知道导盲犬在我国一直都没有合法地位,即使我国曾在2014年由马来西亚黑暗中对话(Dialogue in the Dark Malaysia)创办人引入首只导盲犬,但直至它在2020年逝世都未能争取到合法地位。

王宝玉用了6个月时间,从零开始去摸索和学习,并在几经失败后成功研制出的导盲机器人(ROBOGUIDE)。

机器人化导盲犬

而王宝玉的作品就是将导盲犬的概念“机器人化”,即在一个主体的四周安装多个超声波传感器,以便能精准地监测出邻近的各种障碍物,同时也在主体的底部安装红外传感器以监测出如坑洼般的地面变化,加上防碰撞功能将能使机器人停在一个安全距离对视障者作出提醒。

此外,因机器人是以独特的警报声来提醒视障者,所以考虑到有一部分视障者也有听障问题,她便在控制器中添加振动功能以提供触觉反馈;当然,它还能通过蓝牙与手机软件连接,以方便视障者配置机器人的设置,另一个特殊的安全功能则是只允许钥匙持有者解锁和使用机器人的“RFID密钥”。

作品屡获业界肯定

虽然说王宝玉的作品仍处在“原型阶段”,但却已荣获多方的认可,包括多家科技公司曾表露投资意愿,可惜她表示:“目前想先工作赚取收入及积攒经验,毕竟真要投入制作是一项庞大工程,而且也需要庞大资金,但未来的事谁也说不准,也许可以作为一个业余项目吧,所以我依然开放投资商来接洽。”

除此之外,她不仅曾在由青年及体育部主办的“创新发展教育活动(iDEA’2023)”竞赛之中斩获金奖,更在总决赛中荣获信息技术组的总冠军头衔;之后她又在玛拉工艺大学主办的“数字发明创新与设计大赛(GDIID2023)”中斩获金奖,足见她的作品有极大的发展潜力。

王宝玉的作品曾在两大赛事中赢得两面金牌及一个总冠军头衔。

无障碍建设不完善

主修计算机科学的王宝玉,为何会想要研制“导盲机器人”作为毕业项目呢?

对此她回忆道:“我清楚记得某天走在十五碑(Brickfields)的路上,看见一名手持白手杖行走的视障者突然被绊倒,细看才发现原来他前方有一个坑洼,当时的我就想,白手杖是他们的主要辅助道具之一,为何却无法提醒他们前方有一个洞类的障碍物呢?

“所以我希望能利用自己擅长及学习到的知识来帮助他们,让他们的日常生活更便利,尤其我祖母是白内障患者,妈妈也是一名糖尿病患者,所以她也有罹患白内障的风险,甚至有可能变盲,我当然不希望发生在她们身上,但如果真的无可避免地发生了,我希望能够帮助到她们。”

让视障者独立生活

而在开始投入制作前,王宝玉还亲自到访马来西亚盲人协会(Malaysian Association for the Blind)以深入瞭解视力受损者所面临的困境。

她说:“当时最让我深感意外的一件事,是我们一般人普遍都认为视障者一定都是生活不能自理的,实际上他们都很独立,生活上有很多事都能自己做得很好,前提是他们需要辅助工具,就像他们都能通过特别的软件轻松操作和使用手机般。”

因此她认为,也许自己可以为他们研制出一款,比白手杖更具功能性和安全性的,但又不如导盲犬般需要时间去培训的“导盲机器人”。

马来西亚意识薄弱

其实在她看来,马来西亚对视障群体的关怀意识仍然很低,她说:“尤其我在吉隆坡常看见破损的无障碍走道,或是有人行走,甚至是摆放物品在无障碍走道上,这都是不对的,马来西亚盲人协会的成员也向我反映这一现象,所以我觉得大部分的人都还没意识到这层重要性。”

也正因如此,我认为导盲机器人在国内还有挺长的路得走,并不是在短时间内就能实行的一个解决方案,目前的原型只是标示着我们正在‘前进中的第一步’,我倒希望自己的作品能对其他学弟妹有所启发,启发他们做出更多更好的作品来帮助有需要的人们。”

王宝玉还曾协同土木工程系的学生一起到台湾参加由国家地震工程研究中心举办的“抗震杯竞赛”,并荣获最佳结构设计、最佳建筑美观及最佳设计理念展示奖。

从小对机器人好奇

你是否也好奇,非科班出身的王宝玉如何懂得制作机器人?

她腼腆地笑言:“当初我真的对机器人一无所知,因为计算机科学学的都是电脑编程,但我从小就对机器人十分感兴趣,玩的都是机器人玩具,所以我就会特别有热忱从零开始去摸索和学习,譬如Arduino机器人制作指南和基本电子产品等。当然,在研制过程中也经历过不少的失败。

“但我觉得有一点更重要的是导师和家人的引导和支持。”

在学习过程中遇见懂得欣赏、鼓励及指引你的导师很重要,而玛拉蒂巴图马雷就是王宝玉的一大支柱。

副教授赞不绝口

而在过程中一直在背后推动她的那一双手,正是身为副教授的玛拉蒂巴图马雷(Malathy Batumalay)。

一旁的她忍不住称赞道:“王宝玉真的是一个既聪明又有天赋的学生,往往只要告诉她我要什么,她就能做到并做好给我,正如她告诉我她想做导盲机器人的想法时,我就说‘导盲机器人是已经存在的东西,你必须要找到自己的附加价值’,于是她就打造出带有7项特点的导盲机器人。

“当然,这都是足以申请版权的,甚至我们去参展时鉴定员们也是如此告诉我们;我深信它绝对还有很大的探索空间,若能投入更多时间和金钱,肯定能发展成一个非常有用的设备,而你能想象这一切是出自一名学生之手吗?所以我觉得像王宝玉一样才华洋溢的学生必须获得真正意义上的‘认可’。”

妈妈默默支援

此外,她也忍不住透露,王宝玉能在求学期间就取得如斯成就,绝对不能忽略一直在背后默默支持她的妈妈。

王宝玉也附和道:“确实,当妈妈知道我要打造机器人时,她给我的反应就是‘很好呀!’,而不是要我别浪费时间之类的,因为她也知道我从小就热爱机器人;当我因忙不过来而深感不知所措,甚至想要放弃的时候,她也是一直默默在我身边鼓励我,让我有毅力去完成导盲机器人的项目。”

王宝玉的作品在业内也获得不少投资商的青睐。

完美主义仍需进步

虽然玛拉蒂巴图马雷对王宝玉的作品赞不绝口,但其实目前的成品对王宝玉来说,似乎还不是最满意的状态,对此她笑称:“我是一名完美主义者,所以我必须说目前是95%满意的状态,还有5%的进步空间!”

她继续说道:“若给我更多时间和资金,目前我最想要改进的部分,第一个是将传统电池给改成太阳能发电,第二个是将仅能在平地行走的四个轮子改成能攀爬楼梯的四只脚,好让导盲机器人的功能更完善;当然,科技进步的速度实在是太快了,所以我也无法确定未来还会不会有更多的想法。”

珍贵的人生经验

其实在成功研制出导盲机器人后,王宝玉不仅取得业界的认可,她还收获3大人生启发:

1.“有时候我们都太理所当然了,往往都忽略健全的四肢和五官多么的宝贵,更无法体会身障群体会面临多大的人生挑战,以及我们能给予他们的关怀和帮助有多重要。所以如果有能力,多关注和帮助他们吧!”

2.“虽然学术很重要,但我也不忽略有助于个人发展的活动,譬如通过学习新事物来提升我的技能。现在的大环境是瞬息万变的,所以能拥有良好的适应、沟通和解决问题,甚至是不断学习新事物的能力都至关重要。”

3.“当我在研制导盲机器人时,其实我还有很多任务在身,包括要应付课业和比赛等,所以我会有很大压力,甚至要经常熬夜去完成所有任务,但过程中我也学会如何更有策略性地规划和分配时间,这在职场生涯中也会是一大优势。”

她最后还不忘表示,在继续发展导盲机器人项目的同时,她也不会放弃探索新发明的机会,“这也是我会选修计算机科学,而不是机器人学的原因之一,因为我可以有更多可能性。”

王宝玉曾多次受邀到学校给中学生演讲及演示作品。