丧礼常客(上篇)

(由热爱华教人士感动赞助)

报道|黎添华

摄影|黎添华、受访者提供

协助制作|新纪元大学学院媒体研究系师生黄招勤、苏燕梅及梁洺瑄

高和生、黄小明、陈楚城以及林汉宗被誉为“丧礼常客”。

在本应高挂红彩的季节里,印着“奠”字的白灯笼却挂在了刘家。

谁都不想这时候到主人家来触霉头,偏偏一群他们不认识的老人却来到丧府,低声下气地希望刘家将部分帛金捐给他们。

这群老人已不是首次这么做了。过去二十多年来,但凡听闻哪里举办丧事,他们总第一时间赶往丧府募捐,以资支助年轻学子到林连玉墓园走一趟。他们当中年纪最轻的七十来岁,年长的更已86岁,在生命倒数的分秒中,老人们仍咬紧牙根做着这回事……

这群“丧礼常客”其实是林连玉基金槟城联委会成员。

打从1998年在盂兰盛会上为当时的新纪元学院筹建校基金开始,他们便开始在类似的活动上为华教筹款。这些经费除了用在职员薪水、纪念馆运营等基本开销外,更重要的是,部分募款也用以赞助槟城的学子们展开华教之旅。

90后一代或许不晓得,身在大红花国度的我们如今能书写中文,甚至能以华语交谈,其实是一群华教斗士,如,林连玉、林晃升、沈慕羽等人牺牲自己换取回来的成果,当中又以林连玉被取消教师资格、被褫夺公民权的牺牲最轰动。也因如此,该基金多年来总希望让学子们到林连玉墓园公祭,同时也认识这些华教斗士。

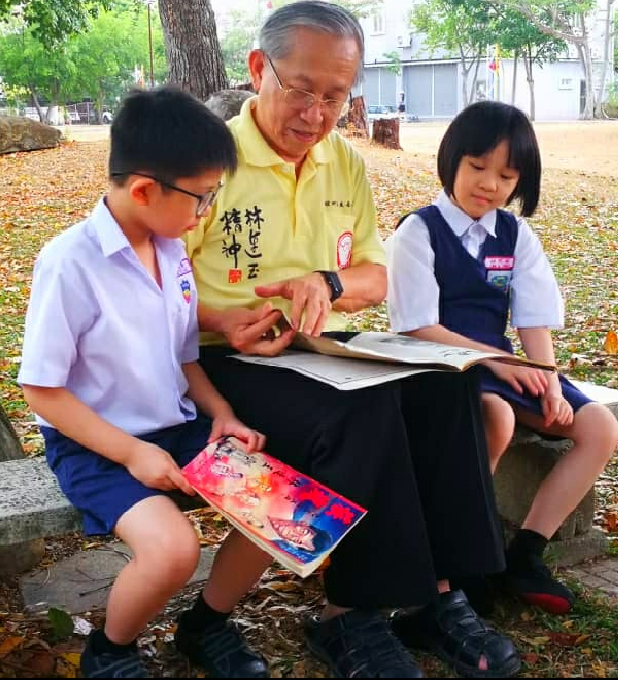

筹获款项将资助新生代到林连玉墓园走一趟,了解华教教育得来不易。

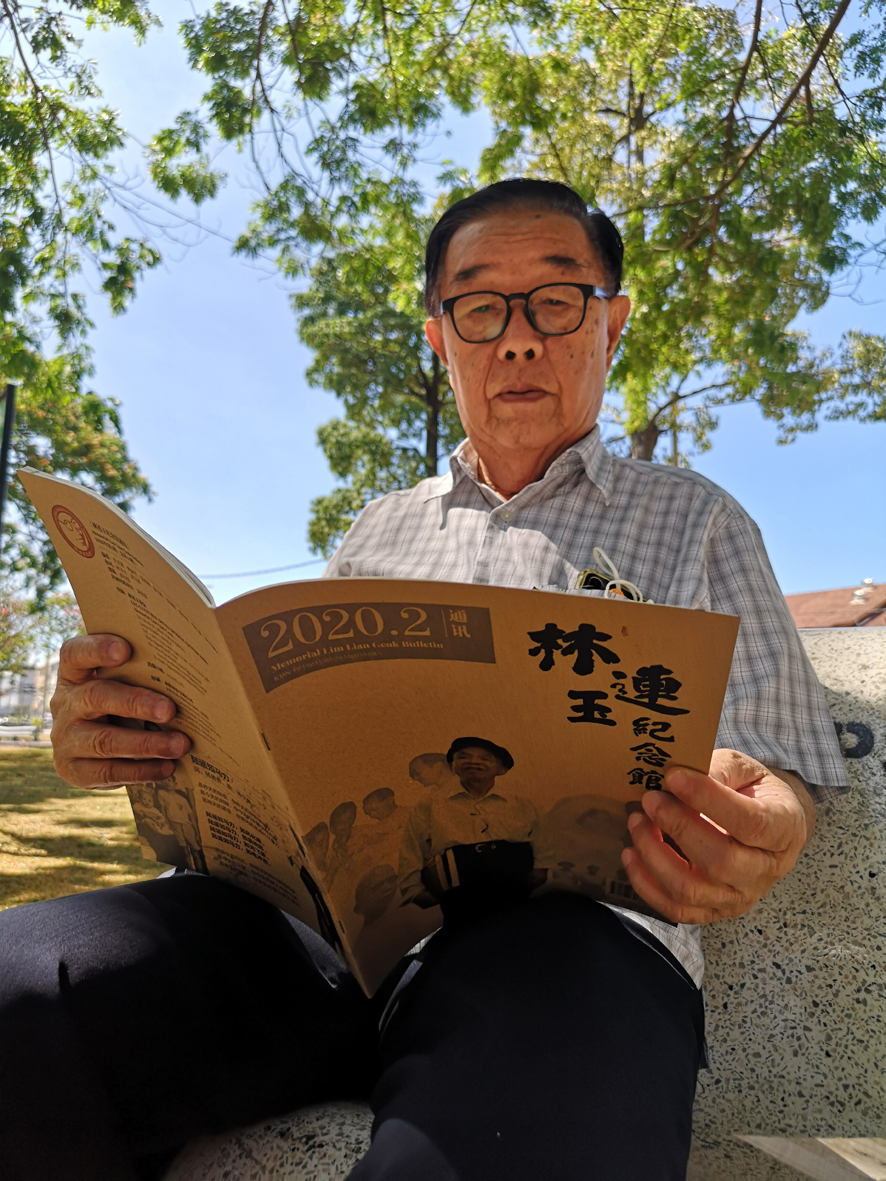

“旅程中,学子们会到林连玉墓园公祭、参观林连玉纪念馆、与华教人士交流,借此让他们知道如今能念中文是何等得来不易。” 80岁的黄小明如此说道。

黄小明是最早投入有关工作的其中一员,尽管年事已高,体力也不如60岁时强壮,但他更不希望华裔子弟轻视华文,认为一切是理所当然的,所以坚持至今。

为何是丧礼?他坦言,华人于拜祭场合上更愿意为寺庙、华教、残疾救济等上心,当中又以丧礼场合较适合做宣导工作,所以他们才专注在丧礼上募捐。

多年来,他们会留意报章讣告,按着地址摸上门,然后厚着脸皮到陌生人家中献上祭旗、再低声下气向家属募捐。晚上,他们得到丧府向在场者介绍林连玉、讲解组织概况,出殡当天也得参与拜别。这些工作,即便年轻人也会体力透支,或放不下尊严,然而为了华教,老人们做得义无反顾。

陈克昌没见过林连玉,但却延续其精神。

生死置之度外

不说不知,“丧礼常客”的牺牲可远远超过对殡葬的忌讳。翻看照片,他们就曾在槟城大水患期间,卷起裤脚到丧府上募捐,完全忘了可能会在污水中感染疟疾;他们也曾在疫情期间,于标准作业流程下奔波募捐,忘了60岁以上者向来因为免疫力低,很容易感染疾病。显然的,这群“丧礼常客”早就将生死置之度外。

陈楚城今年73岁,在他过去参与组织十几年的岁月里,他几乎只找到里头的使命与意义,因此即便募捐中遇到不如意,他根本不放在眼里。

“我们有时会被人怀疑目的,有时来往丧府很多次,却被人用几十令吉打发,但我们不介意。”

对他而言,最重要的是将林连玉介绍给丧府里的人认识,同时让新生代了解自己如今能说华语,学中文不是理所当然的。

其实除了黄小明,陈楚城以及许多的‘丧礼常客’对林连玉的认识就只停留在报章文字或影像,然而他们却对这位从未见过的人物秉持崇高敬意,甚至数十年来依旧延续这股精神,继续捍卫华教。

老人们年龄加起来上千岁。

你可以离去,我不能缺席

第一次见到黄小明时,他根本没有80岁的老态。声音宏亮,健步如飞,如同一位小朋友那样,永远处于高亢的状态。原名黄荣活的他表示,因为年轻时参与社会运动被大家昵称惯了,所以“黄小明”三个字便牢牢地跟着他超过半世纪。

这样的革命情感其实也体现在丧礼募捐活动上。在年岁渐长的日子里,伙伴们先后身体抱恙、行动不便,甚至一个个先行而去,最终募捐到了同伴们的家里去。然而,对黄小明以及所有“丧礼常客”来说,自己的伙伴从未缺席,只是角色对调了而已。

曾询问这些老人打算做到何时,他们笑得十分大声,然后笑言做到自己的丧礼的那天为止,而且还会因此交代家人,当同伴们募捐时务必给予最大额度的款项,不要再让同伴们募捐得那么辛苦。这样的豁达,有些悲壮,而我则不敢在发问后看着这笑声后的静默,我怕眼前的画面会让我决堤。

祭旗高挂,意义深远。

殡不可怕,葬不避忌

若你以为乐龄朋友最忌讳白事,那78岁的林汉宗与72岁的高和生则可能颠覆这想法。

林汉宗成为丧礼常客超过20多年,而高和生则加入1年多,但两人都对殡葬毫不忌讳,甚至家里举办着喜事,或适逢春节,他们总会结伴到丧府募捐。

当然,来自家里的微言不是没有的,但若他们都不去,那还能指望谁在这段期间去募捐?也因如此,当人人都忌讳之际,他们总会义不容辞地赶往丧府募捐。为了华教,他们理直气壮得可以。

询及家人如今是否接受了?他们笑言:“没有支持,也没有反对!”我无法确定这是否是妥协,倒是老人家的坚持让人钦佩。

即便水患,老人们也义不容辞地付出。

感恩华教斗士

不仅林汉宗及高和生,其他“丧礼常客”的胸襟也宽阔得让人惊讶。其中,当本报在为他们录制短片时,他们就自嘲到“一只脚早就在棺材里了,居然现在还能当明星?”,语毕,全场笑成一片。

令人感动的是,始终还是有些成员的家属是支持的,比如陈克昌的孩子就经常会告诉他哪举办白事,好让他能第一时间赶往现场。83岁的陈克昌甚至透露,自己的身教已经影响了孩子,一天若是自己再也无法投身在这工作上,相信其孩子也会加入捍卫华教的志业上。

“如果没有林连玉等华教斗士, 我们的孩子现在不可能懂得写中文,我的孙子更不可能懂得说华语。我的付出很渺小,但却不能停下来。”

尤值一提的是,陈克昌也被誉为里头‘最厉害找钱’的一位,不过,访问期间他却透露,其实很多时候自己需要掏腰包出来资助组织,哪怕早年前经济条件不富裕,他也总二话不说地就掏钱出来帮补总部。

询及当时家人难道不反对吗?他却只是笑得眼睛眯了起来,我听不到答案,但也不打算追问。

黄恺姿(左一)参与华教之旅后认为自己更有使命教好友族华文。

前辈种下的成果

老人们的付出是有成绩的,其中,在国小执教的黄恺姿就深受影响,从此立志要当一个对华教有贡献的老师。

她是在就读师范学院时就去了一趟华教之旅,从而认识了林连玉,以及了解到大马华教之路是何等艰辛却重要。

她坦言,自己从未想到能念中文的背后是许多前辈牺牲下的成果,而去华教之旅的费用,也是因为一群老人从丧礼上一点一滴募捐出来,这让她十分感动。如今,恺姿对待中文的态度是更加恭敬的,而接触友族的她也认为,唯有将中文给教好,那样才能让友族进一步认识华社的想法,促进族群团结。

“或许,一天我教的学生是未来的部长,甚至是首相,若他会华文,知道华教的故事,那么各族也许能更团结。”

吕金权:长辈们的付出让林连玉多年来被铭记。

默默付出坚守至今

36岁的吕金权也是其中一个因为“丧礼常客”召撼而决定做出改变的青年。

“过去我从不知道原来我们能念中文,是上一辈努力争取回来的,而如今很难得还有一群前辈咬紧牙根,默默地坚守至今。”

他和妻子是在净选盟4.0活动后认识到这些‘热血老人’的,在得知他们的付出后十分感动,毅然加入林连玉基金会,协助组织举办活动。不仅如此,金权也下定主意要让孩子都报读华文校。显然的,虽然金权没有到丧府募捐,不过却也为也证明了老人们的付出获得了回应。

数十年来,许多华裔子弟在华教之旅中受惠,大家都在不同程度上获得了启发。如果说,林连玉等前辈是捍卫华教的先锋,那么‘丧礼常客’以及林连玉基金的每一位,则是我们如今还能继续学习中文的功臣,更是大马华教的捍卫者,只是他们的名字,您或许一个也叫不出。

老人们的坚持,让学子还能认识林连玉。

结语:无名英雄历尽血汗

大马的华教发展被誉为中国以外最优秀的,但这一路的艰辛却不是三言两语可道尽,其中这群与倒数生命终结的老人们所扛下的血汗与挫折,更是令人敬佩。

下回,当您在丧礼中,看见一群老人,或顶着满头大汗地拿着册子向您介绍林连玉、或拖着疲累的身子, 低声下气地希望您为华教事业募捐时,别怀疑,是他们了——林连玉基金里头,一群渺小却伟大,低调却崇高的无名英雄。今天起,愿你知道他们,记得他们。一切,就从他们未与世界道别前开始,也从这一专题出发……

聆听新闻: