马华公会在今时今日陷入一个非常尴尬的局面,也是从来没有发生过的经验。在“景物依旧,人事全非”场景下,我们看不到马华公会要怎样大改革及如何改革?好像若无其事地随遇而安在等待团结政府掉下的馅饼,得以随手拈来。

这种心态可能普遍存在马华党员中而又有所期待,但又感到这样的“守株待兔”也不是办法。因此,马华总会长拿督斯里魏家祥博士向媒体做了一番剖白后说:“今后的马华要敢敢发声,也要检讨过去只注重服务的策略与方式,从最近几届大选成绩显示,大部分华裔选民都是服务找马华,选票给别人”。

他认为全体党员应开展新征程,对重要的议题,如废除死刑、电召车服务及罢免法等,让外界关注马华的存在。

新战略已非新鲜事

我们并不质疑魏家祥自2018年接任马华总会长后有一定的表现,例如为马华多赢得一个国席(丹绒比艾),在2021年马六甲州选赢回两席,且有一人担任行政议员(这一场闪选也让巫统取回执政权,拿下18席)及在2022年在柔佛州选中为马华赢回4席,其中两人出任行政议员。此外,马华也因慕尤丁在2020年喜来登政变成功而再次入阁,魏家祥成了交通部长。

正当在2022年11月的大选到来时,马华颇具信心可赢得4至8个国席,未想马六甲及柔佛州的闪选胜利没有惠泽国会大选,马华同样是两个国席,成绩依然差强人意。

本来马华再次在选举中落败,继当反对党,那也无可厚非,偏偏在巫统选择与希盟合作后,身为国阵成员的马华,夹在执政党和反对党之间,也就只得跟着巫统步伐走,似乎无法独立生存。因此他所举的3个例子都不算是新战略——敢敢讲,也非新鲜事了。再说,马华真的能靠团结政府翻身吗?我且举个实例与魏家祥及马华诸党要共同探讨之。

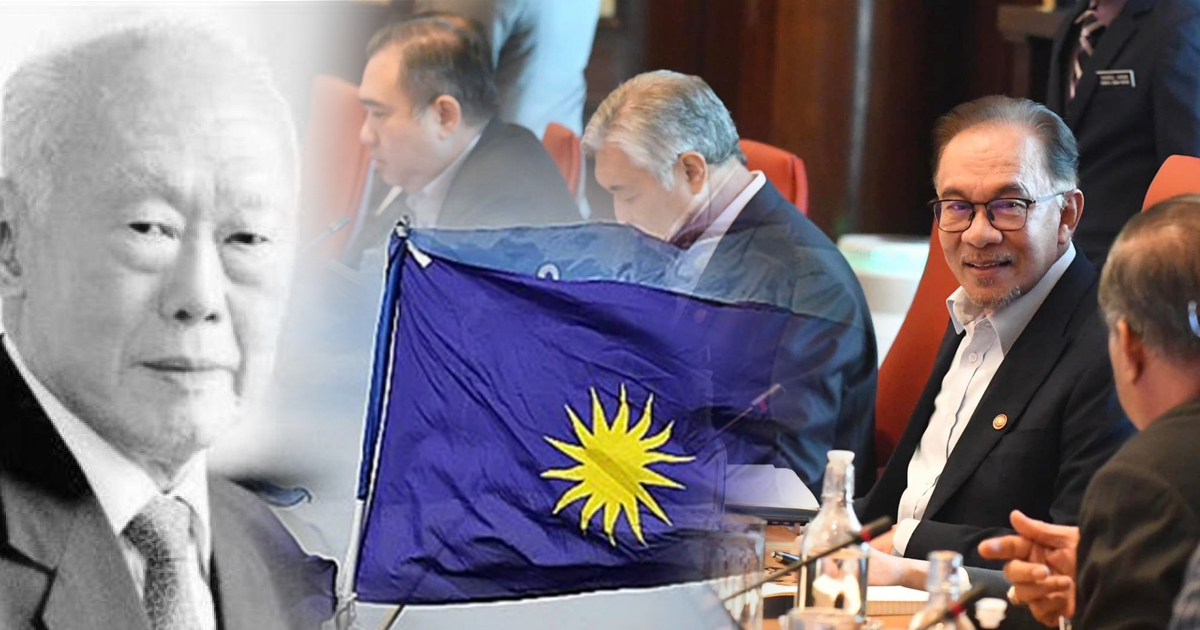

在1964年当新加坡已是马来西亚其中一员时,李光耀代表了人民行动党向东姑建议由行动党代替马华在政府中的地位,但被东姑一口拒绝。东姑说,即使马华只剩下5位国会议员,他也不会放弃马华。这就意味着东姑不接受行动党取代马华而是宁可保留原状。

后来因为政局的巨大变化,新加坡退出马来西亚成为独立国,李光耀与马华的恩怨也就告一段落。

与李光耀构思差别不大

如果当年东姑接受李光耀的献议,将行动党拉进内阁,仍保留马华的配角地位。这样一来,联盟就变成巫统、行动党、马华和国大党组成。这与当下的形式有很大的差别吗?

另外一件事是在1969年大选后,马华与民主行动党(前身为人民行动党)因各拥有13个国席,乃启动密谈,由马华邀行动党加入马华,谈判人是马华总秘书甘文华及行动党的秘书长吴福源。

事后马华总会长陈修信发表文告指说,吴福源要求一人出任马华署理主席,2名行动党议员担任正部长及2至3名国会议员担任副部长。反之,马华的甘文华也提出3个条件:解散行动党、公开发表宣言,接受马华和联盟的目标与政策,以及有关建议必须取得联盟领袖敦拉萨首相及马华中委的批准。

这样的“南辕北辙”的谈判暴露了“不诚无物”,也就注定两党密谈的失败。即使林吉祥曾希望行动党能表现出其多元性,以争取更多马来选民的支持,但他延续李光耀的“马来西亚人的马来西亚”,在马来人看来是变相否定马来人的主权,因而马来人声称他们不接受与行动党合作。巫统的代表大会曾通过这样的提案,甚至也包括不与安华合作。

言犹在耳,2022年大选过后,巫统又再次失去主导地位,在与希盟和国盟之间必须择一合作。结果是希盟取得支持而组成所谓的“团结政府”。

团结政府意味着由巫统、公正党及行动党成为主导力量,也因之让我们看到李光耀的影子在跳动,似乎“阴魂不散”。既然主导人安华也是来自巫统的,因此现在的团结政府可说是体现了李光耀的政治理念。不论我们怎样转变,它始终是巫统/安华在先,继之是行动党,再下来才是马华公会(谁可以否认安华不是出身自巫统的)。

正因为有此奇妙的“团结”,我们不知道在下来的6个州选中,马华在雪兰莪及槟城将分得多少席?过去国阵当家,马华在雪州有3名行政议员,在槟城有两名行政议员。在2008年后马华归零。如今想在谈判中“出人头地”也不容易。毕竟希盟的每个成员党都有本身的算盘,能够留给马华的席位相当有限。