独家报道:黄晓贤

(吉隆坡12日讯) 随着AI浪潮席卷全球,半导体产业再度受到广泛关注,相关公司的市值也随之水涨船高,令本地半导体业者吸引起更多市场的瞩目。

槟城素有“东方硅谷”之美誉,自1970年起发展半导体产业,至今已积累了40多年的宝贵经验。半导体产业在我国经济中占据着举足轻重的地位,其出口贡献高达全国总出口的40%,俨然已成我国经济的“半壁江山”。

尽管人们普遍知晓半导体对我国经济的重要性,但对于“半导体”的定义及其在电子世界中的实际应用,却鲜少有人能清晰地解释。

Crest集团(CREST,0323,创业板)董事经理林尚威深耕半导体领域超过20年,他表示,实际上半导体早已融入人们生活的方方面面,并非遥不可及的高科技概念,而是每天都会接触到的日常电子产品。

“且不提手机、电脑等高端电子产品,就连普通的电风扇、热水器中都存在半导体的身影。”

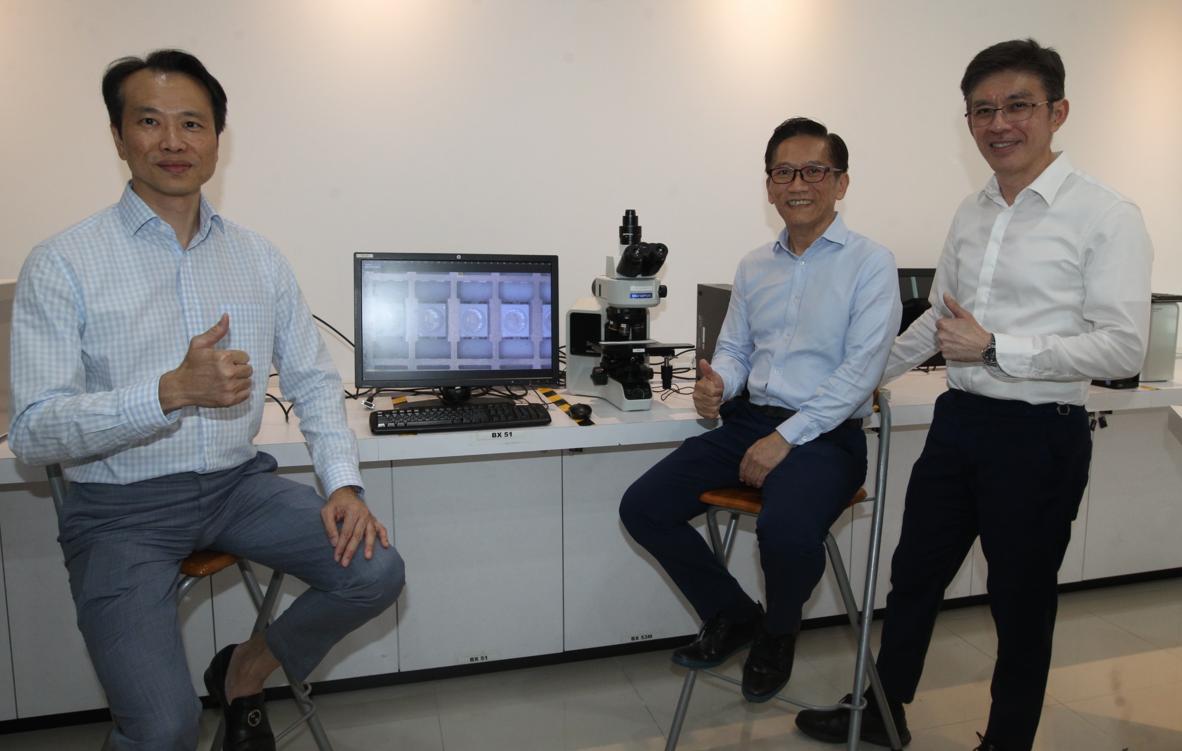

林尚威(左),叶建明(中)和执行董事欧俊文展示如何使用高倍数显微镜观察半导体元件。

什么是半导体

半导体(Semiconductor)是一种导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。

其特性是能够通过温度、光线、杂质浓度等条件的改变来调控其导电性,这一特性让半导体成为制造各种电子元件及集成电路(IC)的基础材料,如晶体管、二极管、电阻等。

“半导体的独特特性使得电子设备可以实现逻辑电路、信号放大及转换控制等多种功能。”

他进一步解释,通过改变电压或电流的大小,可以使半导体材料在“导电状态”和“绝缘状态”之间切换,从而在电路中充当转换角色。

“半导体不仅能实现最基础的开关功能,还能用于温控系统、定时控制等功能。以热水壶为例,内部的温度探测功能、风扇的定时开关,乃至目前风靡全球的智能家居概念,这些传统家电中应用的‘物联网’技术,都离不开半导体的支持。”

芯片制造从晶圆开始

他解释,半导体芯片的制造首先从晶圆(Wafer)这一材料开始。晶圆是硅经过复杂加工后的产物。

在晶圆进入后端制造流程时,需要严格进行检查和验证,以确保品质,减少浪费。

“合格的晶圆会经过研磨处理,达到理想的厚度和平整度。”

他继续补充,完成研磨工序后,经过清洗和氧化的晶圆将会进行“掺杂“这一工序,也就是向半导体材料中引入特定介质,改变半导体器件需要的电学属性。不同的电学属性赋予半导体不一样的导电能力,有助后续实现不同规格的导电需求。

“接下来就是光刻技术,也就是将设计好的图形转换到晶圆的过程,也是半导体工艺中最核心的步骤之一。”

在所有与电路结构相关的步骤完成后,就会进入分离和测试的环节,每个晶圆都会被切割成独立的芯片,每个芯片也会进行相应的电学测试,检查功能是否正常,通过检测后随即进入封装工序。

所谓封装,是指用环氧树脂和塑料等材料将芯片包裹起来,为芯片提供物理保护、隔离和绝缘。封装后的芯片会进行最后测试,确保性能与功能符合要求。

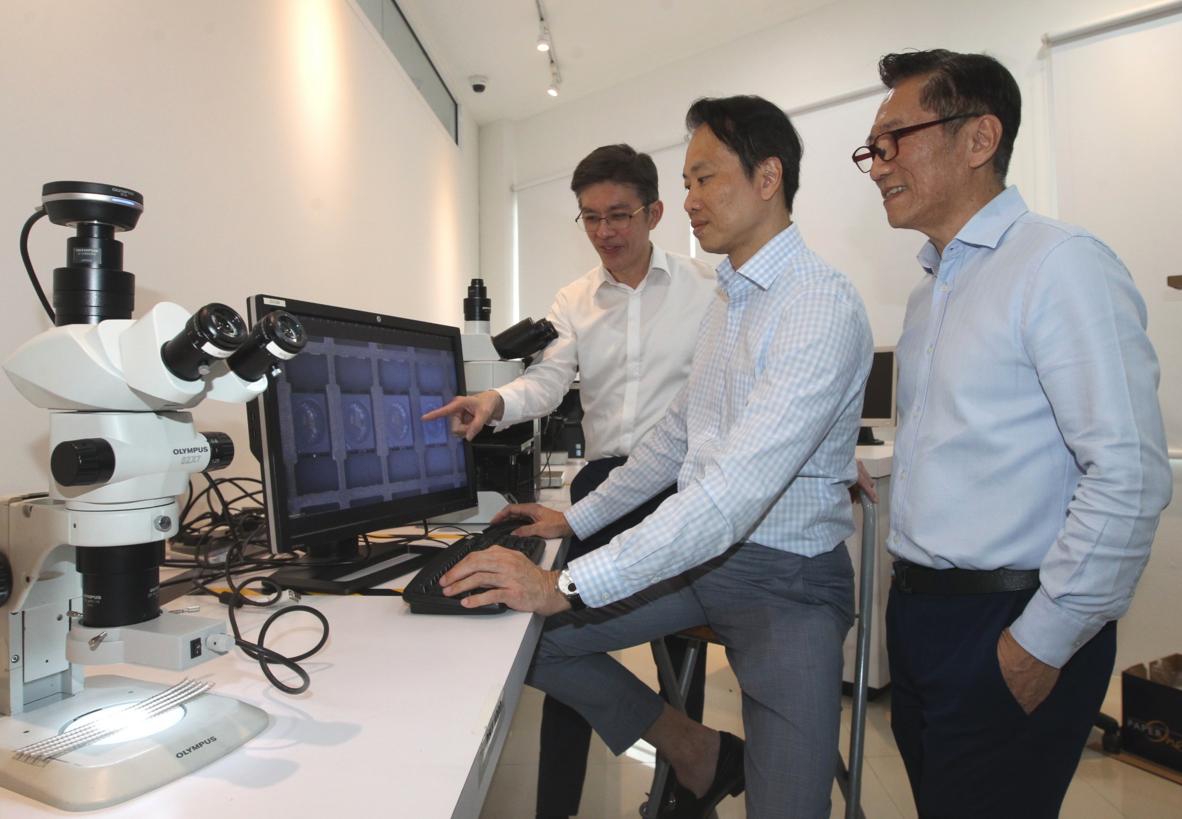

成像设备常用于半导体质检中,林尚威(中)与伙伴一同检测半导体的导线连接。

强大售后服务团队

科普了半导体的整个产业链之后,此次企业专访的主角Crest集团,才终于登场了。集团执行董事的叶建明详细解释了,在半导体生产流水线上,成像、分析及测试设备如何应用在其中。

成像、分析及测试

在芯片制造的切割环节中,成像设备用于监测晶圆质量;而在导线连接过程中,也需要利用高倍显微镜对微小芯片进行成像观察,确保连接准确。

“光学检查步骤中,也需要用到成像技术去检测质量,毕竟所有的误差都是微米级别的,非常细微,不借助成像技术无法分辨。除外,每个步骤也需要成像技术的辅助,来确认准确后才能进入下一工序。”

“封装完成后,芯片被包裹在一个黑色的小型塑料匣子中,肉眼无法直接观察内部结构,这时便需要X光成像设备,或者是声波进行检测。”

随着全球电子产品朝着“更小、更精密”的方向发展,芯片制造工艺不断突破,市场对成像分析的精度要求也日益提高。

传统的高倍显微镜已不足以满足当前工业需求,因此行业正逐步采用多角度成像分析、X光和声波检测等更为先进的技术。

“因此,与其说我们是一家单纯的设备供应商,我更认为我们是提供整体解决方案的专家。”林尚威指出,Crest集团拥有强大的售后服务团队,不同于一般销售器械的公司。

“企业在研究和开发过程中,常常会面临未知领域的挑战。而这些高精度设备的投入往往金额不菲,所以我们会从客户的角度出发,帮助分析具体需求,并提供合适的解决方案。”

解决方案专家

林尚威进一步解释,Crest集团的客户涵盖研究机构、半导体制造商、电子制造服务(EMS)、油气领域、生命科学、学府院校等。

各个行业对精度成像分析的需求各不相同,因此需要具备行业或学术背景的理科专才来胜任这项工作。

此外,设备送达客户公司后,还需专业编程人员进行定制化操作,将设备系统与客户现有的系统进行整合。这些高精度设备非常精密,售后服务也需要专人定期保养和维护。

“我们所有内部员工都经过严格培训,对各种设备了如指掌,才能为客户提供最佳服务。”

良好的客户体验才能维护商业关系,而当科技工业领域不断进步,加工工艺日益日益精进时,各大生产制造商也不得不以高科技武装自,作为行业辅助的成像需求也会大大增加。

“如果根据独立报告,虽然成像分析检测领域在2019年至2022年期间因疫情大幅下滑,但若把时间拉长来看,从2020年至2023年,经济逐步复苏之际,这一领域的复合增长达18.72%。”

他认为,科技不断发展是一个长远的趋势,因此成像行业作为辅助角色,将跟随全球行业发展规律稳健前行。

Crest集团已于本周三(9日),在创业板上市。该股首次公开募股(IPO)价格为35仙,目前股价也停留在35仙,持平于IPO价。