日前拜读周若鹏大作《华社不应活成一个岛》,描述了他和马来友族的交往点滴。周兄文笔非凡,几段小故事跃然纸上,却叫我读了哑然失笑。

文中提到华裔朋友在群组内发了个“88”(网络用语“拜拜”之意),因为群里有马来人,周兄“顿时感到冒犯”,立即打哈哈以流利马来文解释其意,以免马来友人感觉不快。

周兄建议大家与各族共处时,“敏感一点、小心一点”,否则“排他心态”容易树敌,十分吃亏。

我自小与各族朋友交往,如今每天和马来同事及客户打交道,从专业人士到蓝领阶级都有。坦白说,还没见到几个因为在他面前说了句中文,就感觉被冒犯的马来人。

没什么好大惊小怪

我在和马来人聚会时,经常也会碰到他们之间以一些我听不懂的方言或宗教用语交谈。当我露出好奇不解表情时,他们总会热心解释刚才所说的是什么,我可从来没感觉被冒犯。毕竟类似场景没什么好大惊小怪的,除非是活在孤岛的人,否则在大马社群,有谁没遇过?

周兄说“也许是我太神经质了”,这一点说得很对,我完全认同。绝大部分马来人也和我们一样,每天和不同族群交往,即使不是深交,也不至于会因为类似上述的偶发事件,就神经质玻璃心碎满地。周兄多虑了。

我和马来同事一起开斋,基本上他们都会备有叉匙,若一时忘了,开口索取便是,完全不必像个忸怩的小媳妇,或者如周兄那样“硬着头皮想学用手吃饭”。难道周兄真的以为马来人都活在孤岛上,不知道华人用餐具吃饭?未免小看我们的友族同胞了吧?

周兄在文中还举例,多伦多的唐人街就和香港无异,说明华人群体似乎就是个“封闭的小圈子,外人进不去,里面的人也没想出来”。窃以为,周兄言重了。

唐人街可是各国的重要旅游景点,每天进出观光消费的外国或当地人,都让商家们应接不暇,少了和八方来客打交道的手腕,你以为能在唐人街混得下去?

此外,大马华人出了名是全世界、尤其是新加坡的人才供应中心。每年到海外求学的华裔子弟成千上万,至今已有上百万移居全球各地。我们的多语切换能力,以及对东西文化的熟悉与适应力,在外国人眼里近乎特异功能。周兄自己也都去到加拿大观光了,说明周兄就是一个“走出去”的华人例子。莫非周兄感觉如斯孤独,以为大马600万华人中,没几个出国见过世面?

个人认为,华人与他族交往,应持平常心、不卑不亢方为正道。傲慢待人自然不对,但不必要的弯腰打哈,只会让人感觉阿谀献媚,惹人厌恶。

本地有不少华裔“大爱族”,比如某著名黄丝博士、律师与一些成天哗众取宠的网红等,经常批判华社不遗余力,什么自我封闭,不爱马来文,不了解回教,对回教徒缺乏敏感等等,十分大义凛然。可一转过身面对友族,却是另一副摇尾乞怜的嘴脸。这些人一来以为踩扁华裔同胞可以抬高自己,二来把马来人当成玻璃娃娃奉在高处,百般细心呵护,事事容忍退让,便能得到怜悯与恩宠。

事实上,你以为自己友善体贴,在有心人眼里却是懦弱好欺负的表现。这些年来,那些宗教狂热分子动辄炒作喝酒、售酒课题,成天对女人穿着指指点点,不时拿食物、鞋子、漆刷是不是清真来说事,连举办了几十年的盆舞节也借故大作文章,种种的过激行为,难道我们还见识不够?

又比如几年前斋戒月轰动一时的事件,某中学校长命令非回教徒学生只能在厕所用餐;今年则有某国小校长不顾非回教徒学生权益,指示学校食堂在斋戒月期间关闭。

过度谦让反助长气焰

请问,到底是谁对谁缺乏敏感性?是谁不尊重谁?这种思想狭隘、破坏族群和谐的行为,才是周兄与大爱同仁们,应该大力鞭笞的对象。对单一族群的过度谦让,反而让某些人不可一世,助长了他们自以为高高在上的气焰。

就像前几天发生的,某回教徒捐血过后,收到疑似猪肉口味的快熟面,惊动了警方以多项刑事法展开调查。试问,如果捐血的是素食者或虔诚佛教徒,他们会不会只是一笑置之,然后把快熟面转送他人?而不是把事情闹大?是谁在推动这种“回教徒一点也不可冒犯”的风气?

即使是用30年把同胞打造成拐杖一族的敦马,也曾经慨叹:如果大马回教徒什么都要求清真认证,那么他们一旦去到国外,恐怕很快就会饿死。

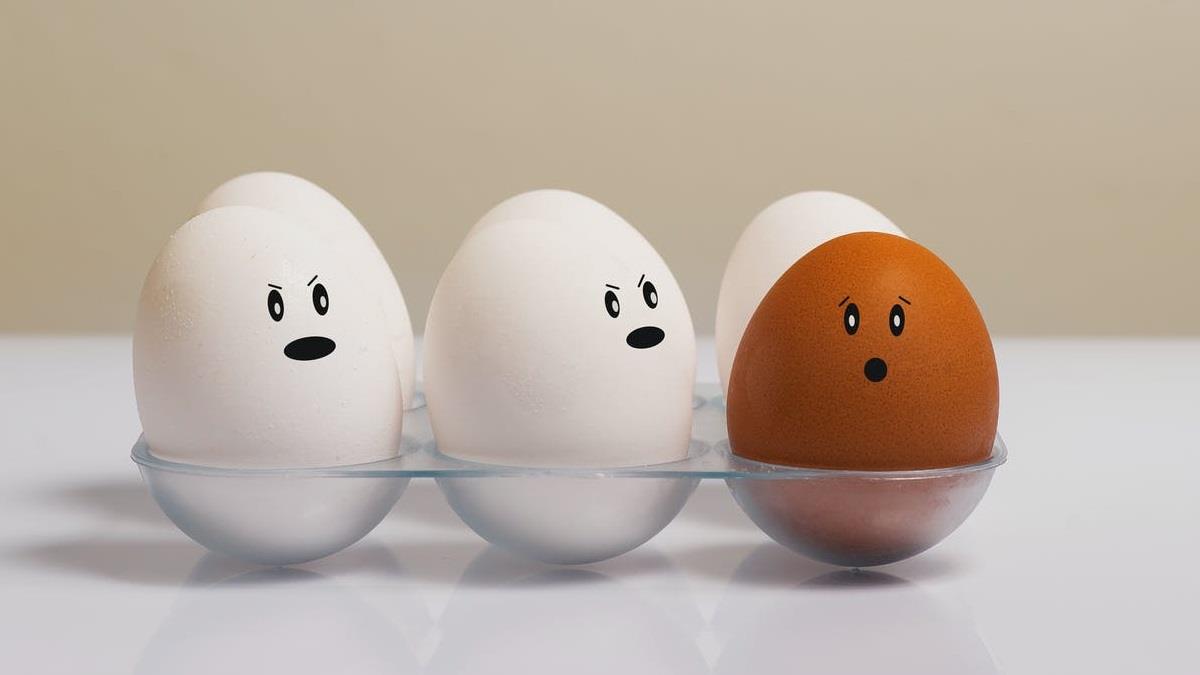

看来,周兄的担忧还是说对了一半,大马的确有某些人活成一个岛,只不过不是他所指的华人。

相关新闻: