近年来,艺术家捐赠作品支持慈善事业已成为一种普遍现象。表面上看,这是一种充满美德的善举,展现了艺术家们的社会责任感和奉献精神。然而,在这丹青妙笔、翰墨飘香的背后,却隐藏着一个长期存在的价值迷思!

在要求艺术家支持慈善团体的同时,社会大众和慈善机构似乎已经习惯性地认为,艺术家理应无偿奉献自己的作品。一句“为了慈善”,便将艺术家们倾注了无数心血的艺术品轻易地划归为“免费”之列。这种现象不仅引发了艺术界内外的广泛关注,也引人深思:在艺术慈善的链条中,究竟谁在为艺术买单?

变相剥削艺术家

一幅艺术作品的诞生,凝聚着艺术家大量的时间、精力与心血。从最初的灵感萌发、构思立意,到搜集素材、反复修改,再到最终的创作完成、装裱运输,每一个环节都离不开成本的投入。

正如人们常说的“台下十年功,台上十分钟”,一幅看似轻松挥洒的作品,实则是艺术家们长期学习、艰苦创作、不断积累的集中体现。然而,在当前的艺术慈善捐赠模式下,艺术家往往处于一种尴尬的境地。他们的作品被慈善机构拍卖,所得善款用于支持公益事业,这无疑是值得赞扬的。

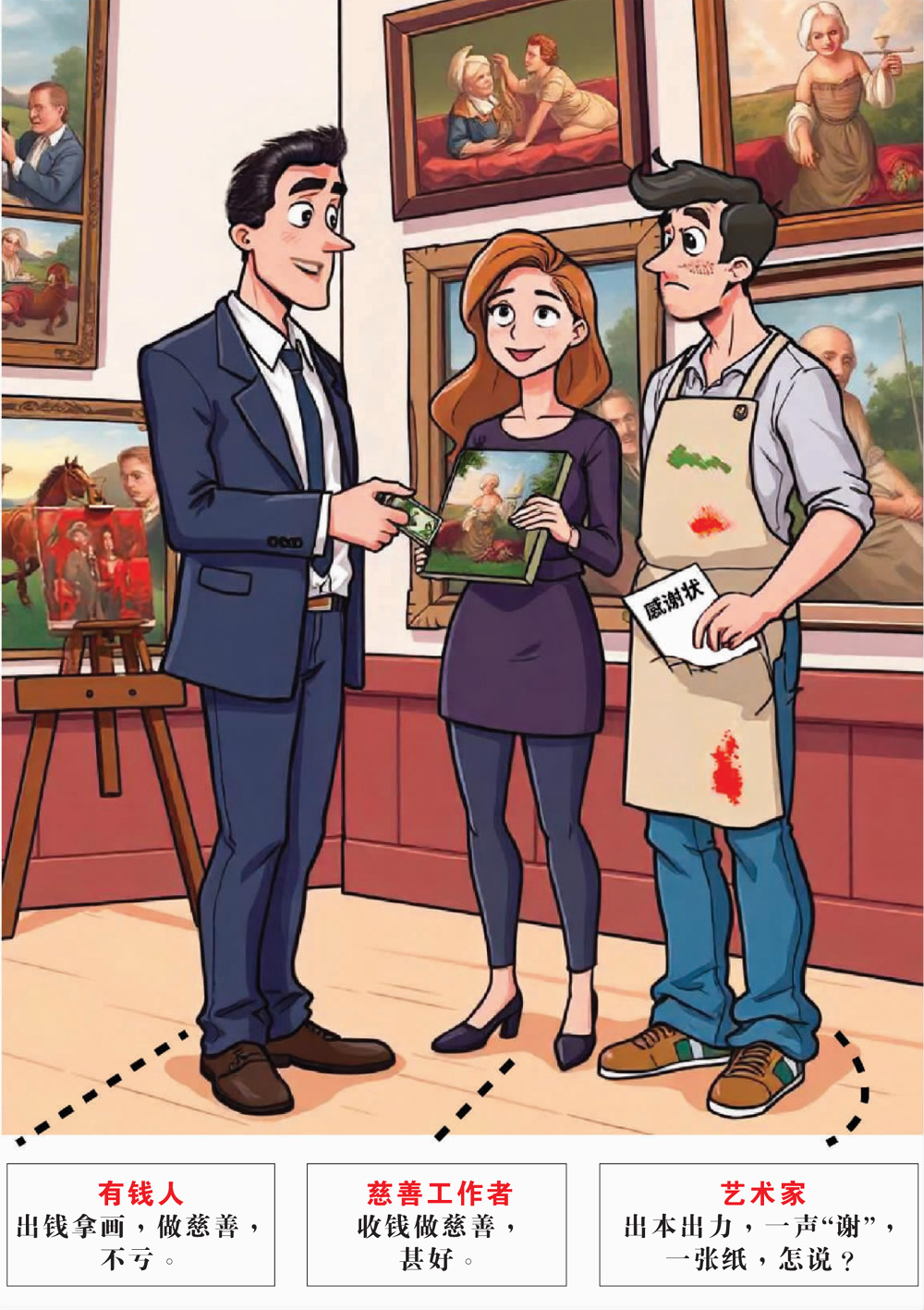

然而,在这种模式中,买家得到了心仪的艺术品,慈善机构筹集了善款,唯独艺术家,得到的往往只是一张感谢状,或是一个聊胜于无的参与证书。这种看似“三赢”的局面,实则隐藏着对艺术家劳动价值的漠视,甚至是一种变相的剥削。

更令人无奈的是,在社会上,长期以来存在着一种对艺术价值的认知偏差。很多人认为,艺术创作,尤其是中国书画等传统艺术形式,简单易行、成本低廉。他们轻描淡写地说:“唰唰几笔,几分钟搞定。”殊不知,这种论调不仅是对艺术创作的无知,更是对整个艺术家群体的极度不尊重。真正的艺术家,是将艺术创作视为生命,呕心沥血,方能成就精品。

需要经济支撑

此外,社会公众常常认为,艺术家是不食人间烟火的,似乎他们无需为生计发愁,可以超脱于世俗生活之外。然而,事实并非如此。艺术创作同样需要经济基础的支撑、艺术家也需要生活,需要养家糊口。“仓廪实而知礼节”,只有在满足了基本的生活需求之后,艺术家才能安心进行创作。如果连基本的生存都无法保障,又何谈艺术的繁荣发展?因此,要求艺术家无偿捐赠作品,无异于变相地剥夺了他们的劳动所得。

“君子爱财,取之有道”,艺术家通过自己的才华和努力,获得应有的报酬,天经地义,无可厚非。如果一味地强调“慈善”,而忽视了艺术家的生存现状,最终只会导致艺术创作的凋零和真正艺术人才的流失。

共同改变艺术生态

要改变这种所谓不公平的现象,需要整个艺术生态系统的共同努力。

首先,需要纠正社会大众对艺术价值的认知偏差,让人们充分认识到艺术创作的艰辛和不易。其次,慈善机构在运作过程中,需要充分考虑到艺术家的权益,在追求筹款效果的同时,给予艺术家应有的尊重和补偿。

再次,需要规范艺术市场,打击假冒伪劣、哄抬价格等乱象,建立健全的艺术品价值评估体系,保障艺术家的合法权益。很多自称艺术家但并非专业而只把艺术当其生活中的一种寄托,坐享所谓艺术人生,多为退休或钱不是问题的社群。最后,艺术行业协会应积极发挥作用,加强对艺术家权益的保护力度,为艺术家争取更多的权益。

法律途径维护权益

面对这种不公平的现象,艺术家们也需要勇敢地站出来,为自己正名,为行业发声。他们可以通过各种渠道,向社会大众普及艺术知识,宣传艺术价值,让更多的人了解艺术创作的艰辛和不易。同时,他们也应积极推动行业规范的建立,明确艺术家在慈善捐赠中的权益,并对慈善机构的行为进行约束。

艺术家可以通过法律途径维护自己的合法权益,对侵权行为进行追究。艺术家应对自己有一定的信心和售卖计划,而不是突然挂画、展览就希望卖得好。

抵制不公平待遇

此外,艺术家们也应加强团结,共同抵制不公平的待遇。

艺术推广者,作为艺术家和市场之间的桥梁,肩负着重要的责任。他们不仅要帮助艺术家推广作品,更要维护艺术家的权益,推动艺术生态的健康发展。买家也应该了解你们在买什么画,支持什么艺术家,虽然是为慈善,也应该为艺术家饭碗和自己的投资考虑,既然已经花钱,那就为全部利益相关者着想,给钱慈善,支持真正艺术家,买喜欢又有价值的画,传承下一代,推广艺术文化行业。