报道|游燕燕 图|互联网、受访者提供

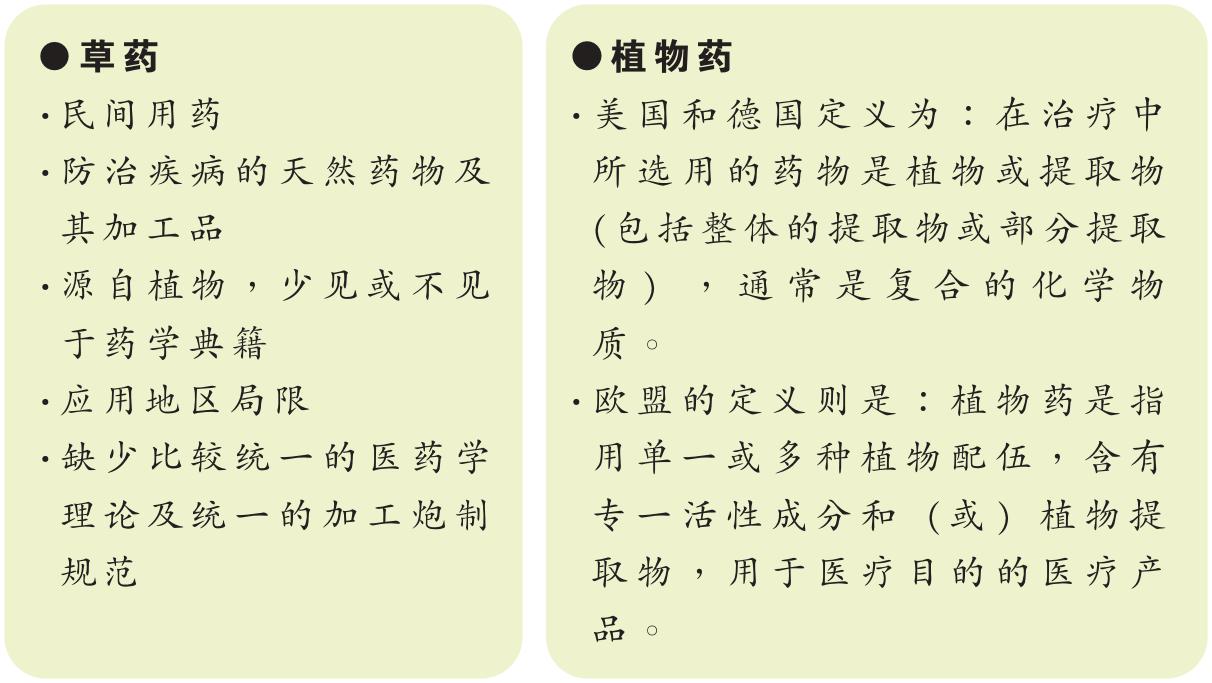

说到最古老的保健方式,就非草药莫属,甚至在现代医学发达的今天,部分草药的疗效亦获得全球医学界认可,并发展成植物药。你知道吗?草药(Herbal drug)和植物药(Botanical drug)虽然同样源自植物,但两者在定义上是有区别的。

马来西亚作为植物群多样性的国家之一,意味着植物药的来源极其丰富,政府也将之作为经济增长的新源泉。最近,植物药更崛起成为治疗冠病的辅助药物!

在科技进步的时代,草药不但没有被淘汰,反而配合了科学技术,使草药的实用性更加广泛。世界卫生组织(WHO)一项研究表明,约有80%的世界民众仍然依靠草药来治疗某种疾病,而人们今天使用的药品约有74%含有至少一个植物学分子。

先来了解一下,草药和植物药有何差别?

两者最明显的差异是,它们是同源却完全不同质的概念。虽说都是植物入药,但植物药只应用生药,偏重单味药,是植物化学的产物;而草药则讲究四性五味,反映中医药理论。

担任霹雳Quest国际大学天然产物和血管生成研究中心总监兼医学系药理学部门主任,以及研发公司NatureCeuticals和Eman Biodiscoveries医疗总监的阿曼沙博士表示:“植物产品是一种含有植物成分并贴有标签的成品,但不包括植物性来源的高纯度物质(如紫杉醇)或化学修饰物(如以山药萃取物合成的雌激素)。”

开发难度艰巨挑战

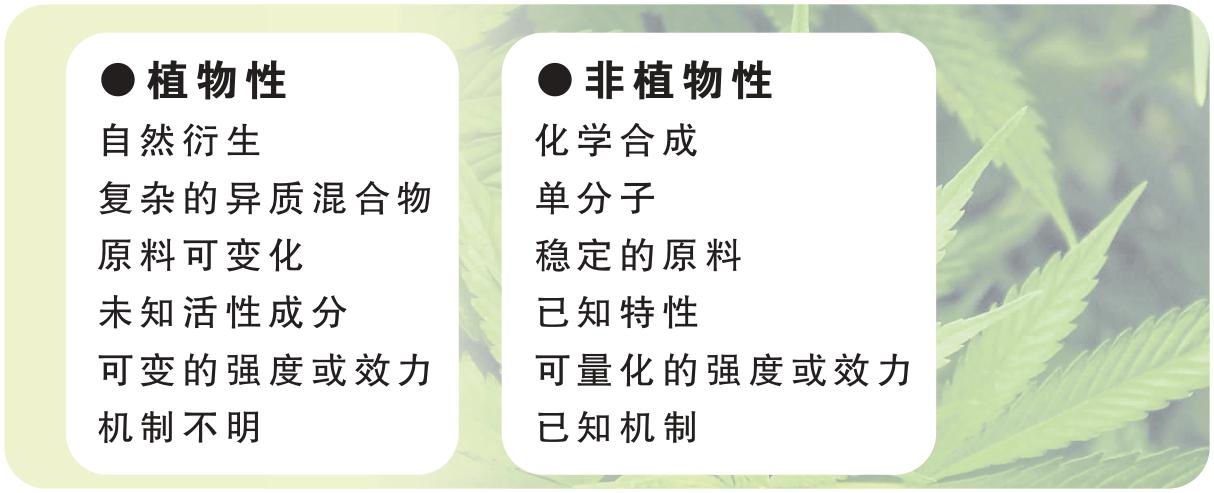

现代医学利用单分子疗法的概念来治疗疾病;然而,许多疾病涉及多种生物靶标,如糖尿病、癌症等等,因此必须使用多种药物的结合。

草药是多分子药物物质,可针对各种治疗途径使其有效性更加强大,而植物药在安全和有效性方面采用现代医学原则,在治疗方法上则采用传统医学原则。

治疗的新途径

阿曼沙说,植物药是一种将草药带入主流药物治疗的新途径。

根据美国联邦食品、药品和化妆品法案(FDA)的定义,一般而言,是指以植物材料、藻类、大型真菌或复方组合制成的药品,可应用于人类疾病的诊断、治疗、缓解、治疗或预防。植物产品在早期被大量使用,它通常具有独特的功能,例如复杂的混合物、缺乏独特的活性成分等。

“通过分子生物学技术,我们可以生产出称为‘生物制药’的新一代药物。通过聚合酶链式反应(PCR)、脱氧核糖核酸(DNA)和蛋白质阵列筛选技术以及电脑建模,使人们能够在更短时间内更好地了解复杂的药物反应。另外,先进的分析工具如具有高灵敏度的质谱法,能够对草药中的活性化合物进行表征。”

2004年,FDA、欧洲药品管理局(EMA)和世界卫生组织推介了《植物药监管指南》;澳洲在2018年推介《澳洲补充药品管理指南》(ARGCM)更新版,而马来西亚今年也推介了《具有治疗作用的天然产品指南》。

具有治疗功效的天然产品必须在药物管制局(DCA)注册才能在大马上市。该指南旨在帮助确保具有治疗性作用的天然产品满足宣称具有的质量、安全性和有效性要求,并提供足够的真实证据支持,以保护消费者免遭误导性声明影响。

临床试验大挑战

他坦言:“不过,植物药的质量控制仍然具有挑战性,因为它成分复杂、作用机制不清楚、生物标记不明确、剂量反应的生物统计困难度高,所以仅用于小分子质量控制的传统化学、制造和管制方法有时是不够的,不但临床试验困难重重,开发的难度比化学药更艰巨和挑战。”

植物药发展面临的挑战

●植物药开发监管指南的变化和不一致

●原材料批次质量不一致(质量一致是监管部批准的先决条件)

●知识产权保护的问题

●高质量的科学研究有限,尤其是临床数据

●对植物药的学术研究在工业上不适用、不可扩展且不符合监管要求

●临床前研究与临床开发计划、药物制造和农学缺乏兼容性

阿曼沙博士表示植物药和草药最明显的差异是,它们是同源却完全不同质的概念。

经济增长新源泉

植物群多样性是大马的优势之一,这意味着我国蕴藏着许多天然宝藏!根据大马能源及天然资源部的数据显示,植物群的保守估计大约有1500个物种。

当然,我国政府并没有忽略草药市场的潜力,反之自2011年以来便将其视为经济增长的新源泉,另借由于国家关键经济区(NKEA)推动相关农业计划(EPP1)来发展高价值草药产品。该计划着重的18 项本地重要草药包括檄樹、猫须草、东革阿里、卡琪花蒂玛、洛神花、叶下珠、金卓叶、优盾草、姜、积雪草、穿心莲、槟榔叶、苦瓜、白凤菜、红球姜、野牡丹和辣木。

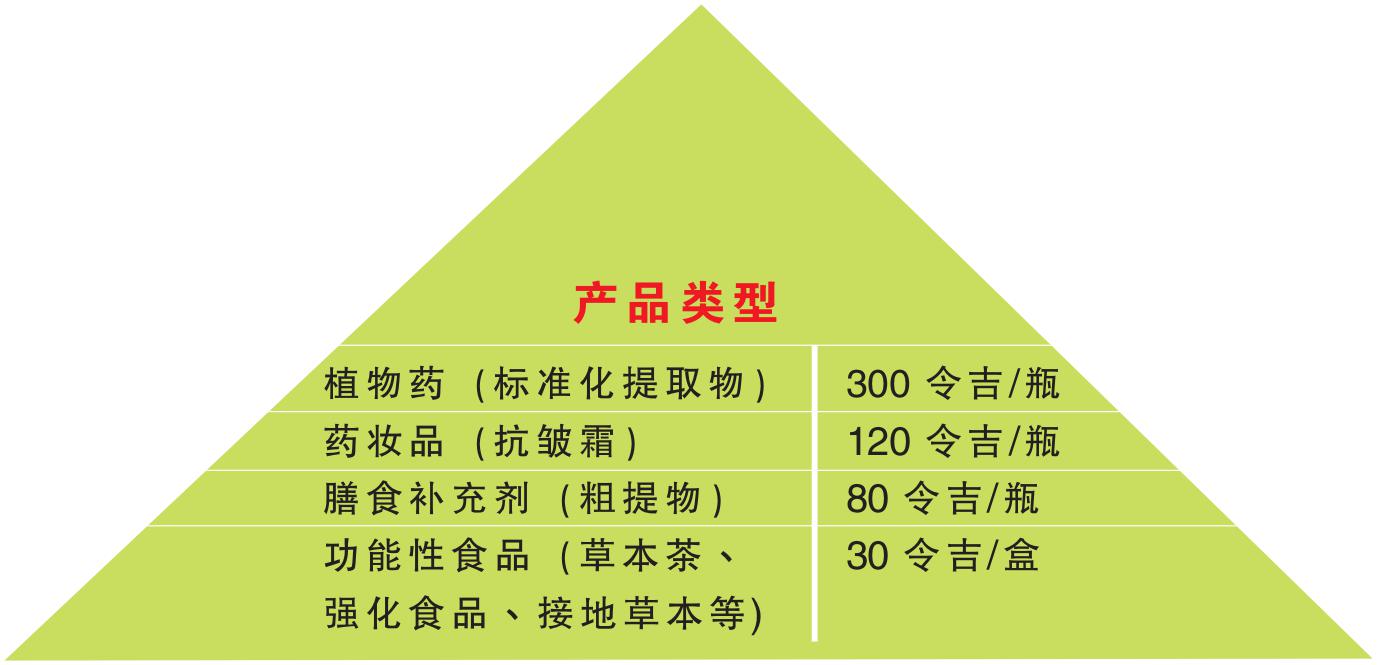

复合年增长率

阿曼沙指出:“高值草药产品的价值从2013年的170亿令吉升涨到2020年的320亿令吉;国民总收入(GNI)预测为22亿令吉,并且可创造1800个工作机会。在2020至2024年期间,植物和植物源性药物市场有望增长136.7亿美元,在预测期内以超过7%的复合年增长率增长。”

在政府推动的高值草药产品政策中,除了农业部推动的草药种植园提供原料以外,还有许多生物科技公司加入进行研发生产。这些公司的特性是除了生产自有品牌产品以外,同时提供加工萃取原始设计制造商(ODM)或原始设备生产商(OEM)的服务,其中也有从学研机构育成的研发公司,如Natureceuticals。

广泛于维护预防

西方医学界在药物审查方面颇为严谨,虽然草药具有人体使用的有效性和安全性经验,但FDA植物药的审查是采取西药的论证方式,完成动物试验之后,还要进入人体临床试验,证明药物有效和安全,才能获得批准上市。

FDA在2006年批准首个植物药绿茶萃取物“Veregen”。那是一款用于治疗人类乳突病毒所引起的生殖器疣外用药膏。这一批准上市举措开创了植物药新纪元,扩大了草药的应用和市场,使植物药成为传统药物(小分子药、蛋白质药)之外,另一种新药开发的方式。

FDA批准上市

接着在2012年,FDA核准了第二个植物药——“Mytesi”(前称“Fulyzaq”)。那是一款口服植物药,成分含括来自巴豆原花青素植物的红色汁液,用来治疗爱滋病毒/爱滋病患者接受抗反转录病毒疗法所引起的非感染性腹泻。

2018年,第一个获得FDA批准的含有大麻植物成分的药物“Epidiolex”于美国上市销售,用于治疗2岁及以上患者的Dravet综合征与Lennox-Gastaut综合征(两类皆与癫痫疾病有关)。

在我国,也有研发植物药的机构,其中之一就是Natureceuticals。2017年开始研发的“Nuvastatic”是源自猫须草提取物的特殊配方,主要用于缓解癌症患者的疲劳。

2019年成功完成该药的第二期/第三期临床研究。去年,该机构完成了针对冠病病毒的试点临床研究,目前正在进行乳腺癌和结肠癌的第二期/第三期临床研究、糖尿病视网膜病变第二期临床研究,以及针对严重冠病的第三期临床研究。

治冠病的辅助草药

冠病疫情袭击,草药作为抗疫药物的潜力不亚于西药开发,而后疫情时代,被广泛用于健康维护与疾病预防的植物药和传统中药也开始备受青睐。

阿曼沙补充:“除了大马,中国、印尼、泰国、印度等国家都展开了针对冠病植物药的临床试验。印尼科学研究所研发的两种药物都是免疫调节药物,第一种是由蛹虫草真菌制成,第二种是由生姜、叶下珠、穿心莲和艾納香制成;而泰国则正式将穿心莲列为治疗冠病的辅助草药。”