随着当下国际关系的日益紧张,而经济又急须增长,近日受邀参与论坛,就地缘政治与经济发展的互动发表一些意见,也许有值得更深入、更广泛地分享之处。

首先,主持人问起,国际上地缘政治的对立,以及科技制高点的竞赛,是否已然深刻地重塑本区域的价值链。

我认为,鉴于本区域(东南亚)的大多数国家,仍然处于发展中而非发达的阶段,所谓价值链也有高低之分,而两者是近乎同等的重要。

提供大量就业机会

一方面我们需要可能被认为是比较中低端的价值链,如传统上的农业与种植业、原产品的直接出口或就地加工、中小企业所提供的服务业等。

因为不管我们喜不喜欢,这些行业得以提供大量的就业机会,让中低收入与受教育群体得以维持生计,所以,即便这类价值链或生产链可能被认为是不够高端,本区域的许多国度还是必须把它们维系下去。

况且,这些所谓相对中低端的价值链,也是得以被升级为高端的,如采用高科技的智能农业即为一例,得以更大程度的加强本地的粮食自给自足。

另一方面,我们当然也欢迎高端的、涉及高科技的价值链等的外来投资,如各种的电子电机、新能源、人工智能等,因为彼等得以协助本区域好一些国度,尽快摆脱所谓的中等收入陷阱,早日踏入高收入的行列。

无法一步登天

但这也不是得以一步登天的。如本地的电子生产,就经历过半个多世纪的酝酿,方才有着较为显著的经济效应。

而当下地缘政治的高度对立,譬如中美之间的竞合关系、俄罗斯与西方之间的哪怕是间接的冲突,其实对于本区域的无论是高端或中低端的价值链都有所影响。

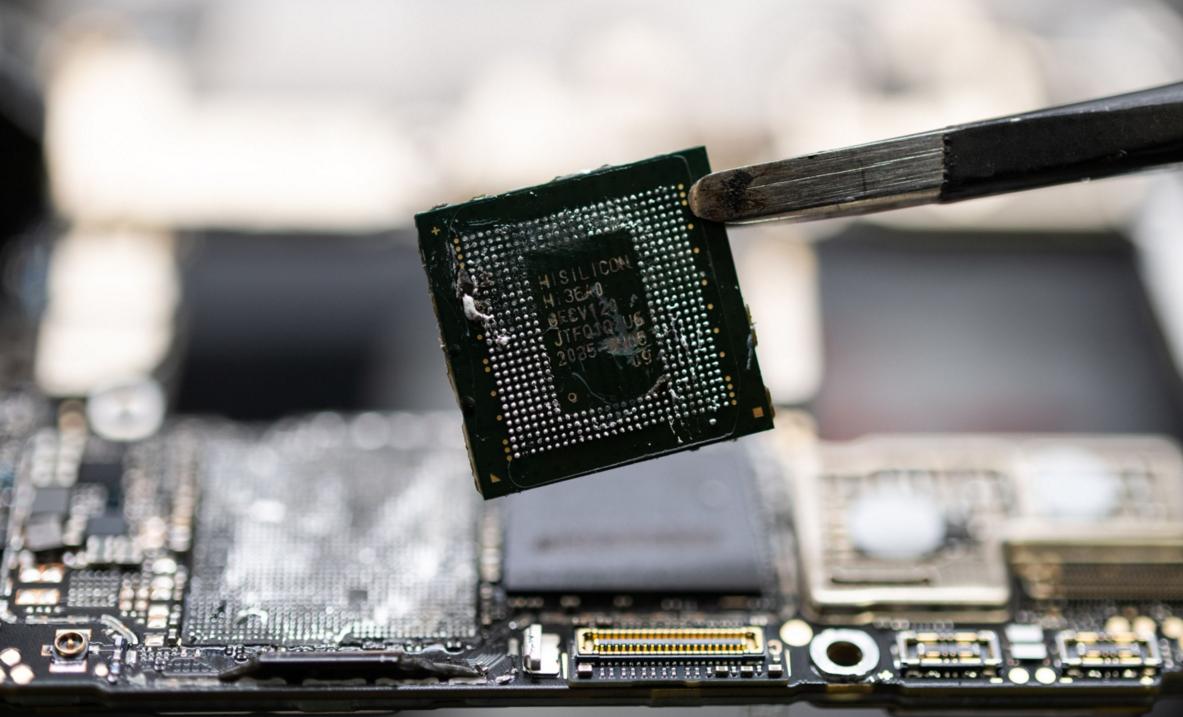

在高端的、所谓争取科技制高点方面,因为美国与大多数西方国家对于高科技产品、半产品等有着针对中国与俄罗斯等的禁运,导致如向来有牵涉到本地与中美的一些高端工业链,如传统上本地先初步制造的一些电子半产品,运到中国去进一步加工,再运到美国做最后组装的生产线,可能也必须被硬生生地切割开来。

所以,向来力求在地缘政治上保持中立的本区域国度,也必须在政治经济上无形中地选边站,到底是要着重生产西方还是中方所主导的高科技产品与服务?两者兼顾的老调,可能已然难弹。

选边站无可厚非

所以从这一个角度来看,本区域的高端价值链,的确正在被深刻的重组。

至于在中低端的价值链方面,那选择倒是很明确的。

美国近年来迈向贸易孤立主义,对许多进口货品实施高昂的关税,而且基本上美国自身就是一个农业出口国,所以,本区域得以出口到美国的这类货品不多。

欧洲方面,则很纠结于环保、劳工保护等被认为是加重生产成本的课题,也造成与彼等的商贸困难重重。

反之,另一些国度则对采购本区域的各类资源极为渴求,只要有就几乎照单全收。所以在这方面,本区域当然与彼等的商贸关系越来越紧密,也越来越依靠这类型的哪怕是相对低端价值链的出口市场。

只要欧美方面仍然有着它们各自所着重的在贸易方面的一些坚持,那么这种自然选了边的情况,也是无可厚非的。

下次再续。

视频推荐 :