“雨夜花 雨夜花,受风雨吹落地,无人看见每日怨嗟,花谢落土不再回”,一曲深沉幽怨的雨夜花,泣诉着命运的坎坷与无奈。

下南洋的故事,是中华民族血泪的历史篇章,是文化移植的奋斗史诗,血泪里写着的是坎坷与无奈。

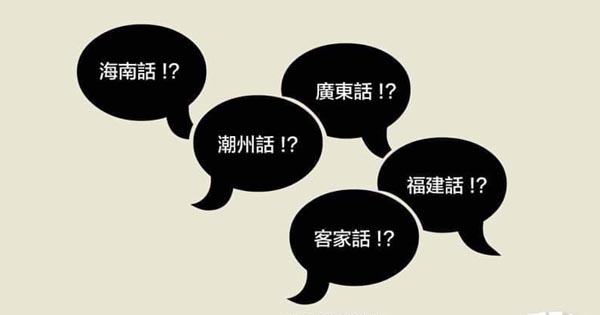

上周六,观赏了由Lins@Ad Event策划,何灵慧导演的《四籍家话》音乐剧,这出高水平而且精彩的音乐剧沿用4种方言的民谣音乐,福建、广东、潮州和客家歌曲,创作了4段触动人心的故事。22首原生民谣注入新感情,深刻描绘早年岭南一带庶民的生活。

音乐剧内容广泛,情感质朴,曲调优美,旋律悠扬;充分展现了乡音母语的趣致而壮阔的唱说文化美学。

“一方土地一方水,一方人唱一方歌;乡土是孕育民谣的母亲,民间是传承歌谣的教师;许多古早的乡音歌谣里藏着祖辈们生命的移动轨迹,早期人们从劳动生活中的体验,顺应当时精神面貌的需求和情绪动向,诞生了口唱创作,流传成民间歌谣,也反映了当时人们的心声,更流露出对现实的感应和对生活的憧憬。”

具教育和社会功能

方言是一个地域的语言,蕴含深厚的乡音、乡情和宗亲关系,是具有凝聚族群的一种语言。方言也是一种非物质文化遗产,许多的音乐、曲艺、地方戏剧和歌舞等,都依赖方言来表达和传承。因此,方言不仅是一种语言,更是具有教育和社会功能的语言,没有了方言,许多的传统习俗、礼节等文化也会在岁月中湮没。

方言是不同地域的特色文化,承载着各种各样的非物质文化遗产,但在社会的変化与人口的迁徙和混居,方言的应用价值逐渐旁落,原有的特色和韵味也在消失。从中国到海外,普通话的光芒掩盖了方言。在马来西亚,方言的保留,都是依赖老一辈的人或民间艺人,通过戏曲、歌唱,很无力的在保护和传承。

在马来西亚这个多元种族文化的国家,多语的环境造成方言受到各个籍贯华族群体的漠视,在毫无意识间逐渐减少使用,词语也因为不频密使用而逐渐消失。可以肯定地说,上一或两代的华人,讲方言肯定比年轻一代更灵活、贴切和传神。

岁月洗礼逐渐湮没

国大博士研究生潘慧看了这个音乐剧后,内心五味杂陈。这名广西壮族姑娘的文化语言在岁月的洗礼之下逐渐湮没,这名主修文化的学者说,当山歌无法养饱肚子的时候,它的价值一直在往下掉。一句简单的话,说出一个残酷的现实,任何一个族群,面对文化与生活的取舍时,都会痛苦地牺牲文化,活不下来就是世界末日,谁也顾不了文化的传承。

从广东民谣《月光光》期盼虾仔快高长大,到《天上一只鹅》的潮州阿兄无奈远走他乡,客家山歌从大陆唱到海洋,那是一种追求新生的冒险,闽南的《雨夜花》的悲悽无奈,那是一种揪心的绝望。音乐剧也许没有很好地利用22首民歌串起完整下南洋的悲情故事,但故事里却述说着祖辈满满凄楚离乡背井的当年。

中华民族的迁徙从陆地走向海洋,茫茫烟水回头望,乡音开始变调,乡情逐渐疏离,历史回不去,人走了,魂丢了,根会不会也断了?