韦志扬身边这台户外自动驾驶配送机器人是第5代产品,假设有人意图偷走机器人,那么他至少要有扛得起60公斤的重量而且不会触动警铃而引起关注。

报道|郑美励 摄影|陈奕龙、受访者提供

说到自动驾驶、配送机器人,大多数人第一时间想到这是国外的人才、国外的产品。殊不知,虽然外国月亮比较月,但本地也有这样的人才在默默耕耘。

立足大马,放眼世界,既是韦志扬的豪情壮志也是情非得已的选择。

俗话说:“没吃过猪肉,也见过猪跑。”配送、送餐机器人虽然在大马尚未普及化,但无远弗届的网络让资讯传千里,人们对于这类在国外投入运作的新型机器人虽然甚少接触但并不陌生。

这类机器人大致可分为两类,其一是室内配送机器人,已在本地某些餐厅投入服务;另一类则主攻户外配送,现阶段其“身影”多数会出现在校园、工业园区之类封闭性地区。

不管是室内或户外型配送机器人,在普罗大众的认知里这些都是海外的科研产品,这……的确是事实,但在本地其实也有这方面的人才,HelloWorld Robotics创办人韦志扬正是其中之一。

马新首创户外配送

这名年轻人从国外回流大马从事户外自动驾驶配送机器人的设计和研发,如今已推出可用于即时配送外卖或生鲜杂货(而非用来送包裹)的配送机器人,这或许也是东南亚首个户外自动驾驶配送机器人初创企业,其机器人或许也是马、新首个人工智能户外自动驾驶配送机器人。

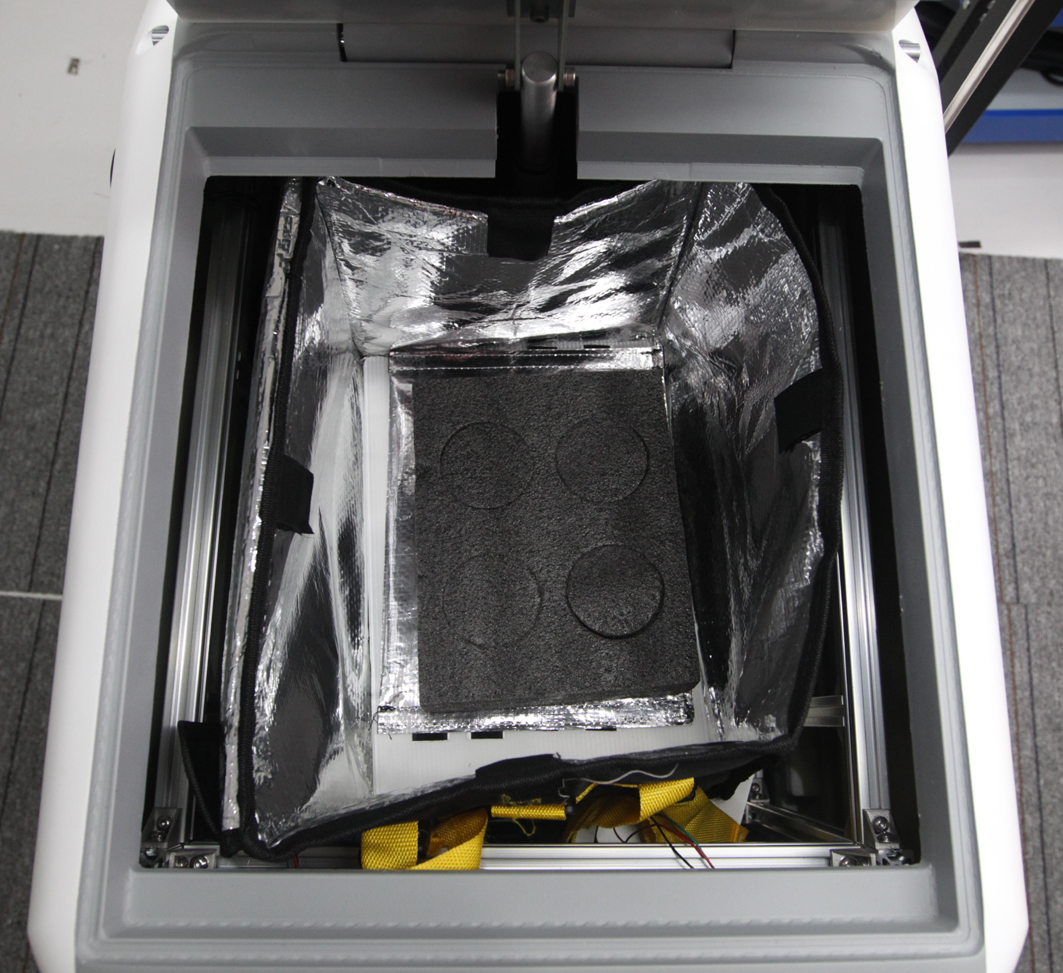

这款名为TARS的户外自动驾驶配送机器人重约60公斤、可24小时运作、电量可持续6至7小时(胥视是行驶和待机时间长短)、单次充电可行走40公里、具备防水能力、自动驾驶能力/系统介于L3级别(有条件自动)至L4级别(高度自动)之间,可应用在室内与户外进行外卖配送,可行驶在不平坦的地面但也有其局限性,例如若地面凹陷明显或台阶太高,也会把它难倒。

(备注:L5即为完全自动。)

户外自动驾驶配送机器人身上装配了镜头、喇叭、全球定位系统、LED 指示灯、方向灯以及各种传感器。

/运费高涨如何解决?/

最后1公里配送变便宜

韦志扬的创业之旅始于参加比赛。这名吉隆坡循人中学毕业生在台湾深造取得交通大学电机和计算机工程学士学位后,先后在中台两地的机器人相关企业工作,这期间他参加了中国某创业比赛并凭着其机器人作品获奖。

大学期间早已有创业念头的他,顺势运用这笔奖金一圆创业梦。2019年末一家名为HelloWorld Robotics的初创企业在大马成立,韦志扬是创办人、总执行长兼总技术长,靠着有限的奖金和人力,他把参赛时还相当简陋的机器人原型一步步改进提升,如今的TARS已是第5代产品。

锁定红海市场

所有创业者都怀抱着目标创业,韦志扬的创业初衷正是希望使最后1公里配送更加智能、便宜与快速。“有什么办法可以在送餐的同时又不要提高运费、又不对商家征收太高的佣金又可以完成这样的服务?现在在海外国家已经可以看到叫外卖的运费很高,像新加坡叫个外卖,运费是新币5至8元(约16至26令吉)。”

他解释,高运费是无法避免的趋势,当初外卖平台“烧钱”补贴来占领市场,如今只是逐渐减少补贴。而人力成本居高不下也迫使运费增加。在面临人力成本高涨时,某些工厂会以自动化来取代人力,韦志扬正是要以自动化机器人应用在外卖配送上,以便把最后1公里配送过程变得便宜。

然而,为何是户外型配送机器人而非室内型?创业前他曾任职于中国的室内配送机器人企业并参与开发,当时他已意识到室内配送这个市场趋于变成红海,“譬如在东南亚,基本上是找不到一个室内配送机器人可以和中国的产品抗衡。”

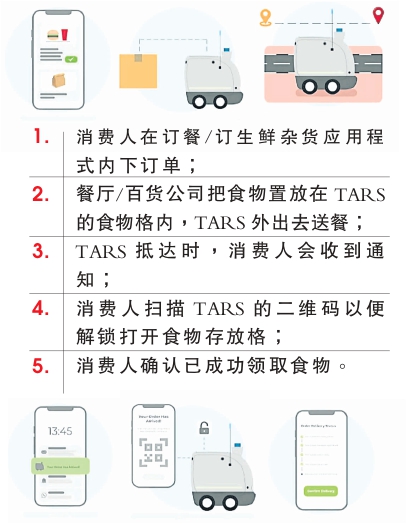

消费人必须扫描TARS的二维码以便解锁打开食物格。

难度高竞争少

反观户外自动驾驶配送机器人固然有许多挑战待克服,但难度越高也形成进入壁垒、竞争者较少,因此即使户外自动驾驶配送机器人初期市场比较小,但他还是“偏向虎山行”,选择了一条较为困难的道路并希望开创蓝海市场,立足大马之馀也善用资源与优势把机器人配送技术研发起来,进军海外市场,”以我们现有的资金与能力,无法与大企业直接竞争,那我们就另辟一个支线,做细分化的竞争。“

户外自动驾驶配送机器人如何送餐?按照理想规划如下:

/关于大马市场/

把不重视变优势

在马来西亚投入机器人领域?听起来似乎不是一个最佳的选择?的确是如此,此处不仅东风未至而且“土壤”不肥沃,韦志扬有这个心理准备。

他指出,搞机器人创业不比开海南咖啡餐厅创业那么令人简单易懂,大多数国人不了解更谈不上熟悉机器人领域因此多数抱持怀疑态度,必须要有实物才能让他们眼见为实,进而启发他们的想像力,思考应用的可能性;因此找资金、找客户经常碰壁对他来说实属正常。在他看来被拒绝不用紧,最重要是弄清楚被拒绝的原因。

逾9个月零收入

从公司成立到迎来第一个客户NanoMalaysia,韦志扬至少有9个月或更长时间是零收入,靠着奖金和积蓄在坚持。

或许大马不是投身机器人领域的最理想场地,但韦志没有因此而局限自己。无人配送的领头羊之一Starship Technologies在这方面给了他启发。这家企业的总部在人口仅数百万的爱沙尼亚(大马至少有3000万人口),因此从创业之初就把市场锁定在海外,也的确做到成功把产品与服务出口到欧美。

他指出,当所在的市场对自己的创业方向不甚重视,确实有必要思考是否要继续留在国内还是走出国外,而他则是设法把身处的市场变成自己的优势,他把大马当做自动驾驶、机器人的测试场合,把技术出口海外,新加坡星和电信(StarHub )便是其客户,对方使用它的机器人来测试5G网络的图像回传能力。

与外卖平台合作

他直言,现阶段他们提供比较多的无人驾驶、机器人的解决方案,“在大马,我们比较像是做无人驾驶服务,自动驾驶机器人设计之类,因为大马市场在短期内不会像欧美那样在每个地点或区域都很容易看到机器人,大马市场需要更多的时间才会看到这样的现象。”

在新加坡,他正积极联系大型外卖平台,寻求推出外卖配送服务的合作,“譬如你这个校园要执行自动外卖机器人配送,你要和当地的外卖平台合作,因为他们有配送的量,我们有机器人的技术,如何把这个东西连结起来,这是需要去推广。”

虽然到大公司上班福利好、生活安稳,但韦志扬不希望生活太过平淡,也想创造新事物带来价值,创业便是其中一个选择。从大学开始就有创业念头的他,毕业后到初创公司工作,希望提前了解未来创业会遇到困难点。

4挑战随手拈来

除了机器人、自动驾驶的技术难关,投入户外自动驾驶配送机器人领域,还有以下的挑战:

1.缺乏指路明灯:这一领域属于前瞻性领域,缺乏成功先例可参考或有经验人士可给予指导,只能靠自己摸着石头过河或者与同行交流学习。

2.政策、法规:大马目前仅有初阶段的无人驾驶法规允许业者提出申请后,在特定地区如布城、赛城、柔佛州依斯干达区内上路测试,现阶段无人配送机器人要在我国上路仍处于灰色地带。当法规尚未明确,要如何说明市场接受新科技新服务?其次,大马市场对于服务类机器人科技的接受度较慢,相比之下新加坡接受度较高,有资金,相关人才也多,新国政府在无人驾驶政策的进度也比大马快。

3.人才难求:在韦志扬看来,一方面是人才外流但也可能与大学课程不够用或不符时代所需有关。当年尚未有机器人科系推出,他当时唯有选择最接近的科系再加上自学掌握相关专业知识,如今的团队成员亦是靠自动学习来提升技能,若只靠大学课程学习,不敷使用。

4.户外环境及基础建设:不同城市的路况不同,无人配送机器人运行的社区、校园等路段更窄,遇到人流、红绿灯等状况更多,这对高精度地图采集和路况规划也提出了更高的要求。此外,技术无法直接套用在不同的城市,必须进行环境调适,建地图、用传感器扫描……需要一定程度的在地化。