捕风捉景|何凯晶(建筑系硕士生)

疫情难道不像部灾难末日片吗?想像若干年后的今天地球充满僵尸(病毒),人类都躲在地下(家里),人类活动空间将出现怎样的变化?

疫情爆发初期我们总以为只是个定点于2020年的悲剧,殊不知那只是一个锚点,发酵速度和传播范围远大于管控。如今一年过去,距离专家[1]预言的7年恢复常态还有6年,而用7年来适应一种新的生活模式一点也不短,7年后就是新世界,我们还能恢复以往的日子吗?

如果我们把10年前的非典型肺炎事件当成全球演习,从那个时候开始各国的危机意识,除了卫生防疫,更大力地投射在经济机制和技术开发的应对上,因为我们不难发现,最先受到冲击的永远是传统行业和线下实体店。

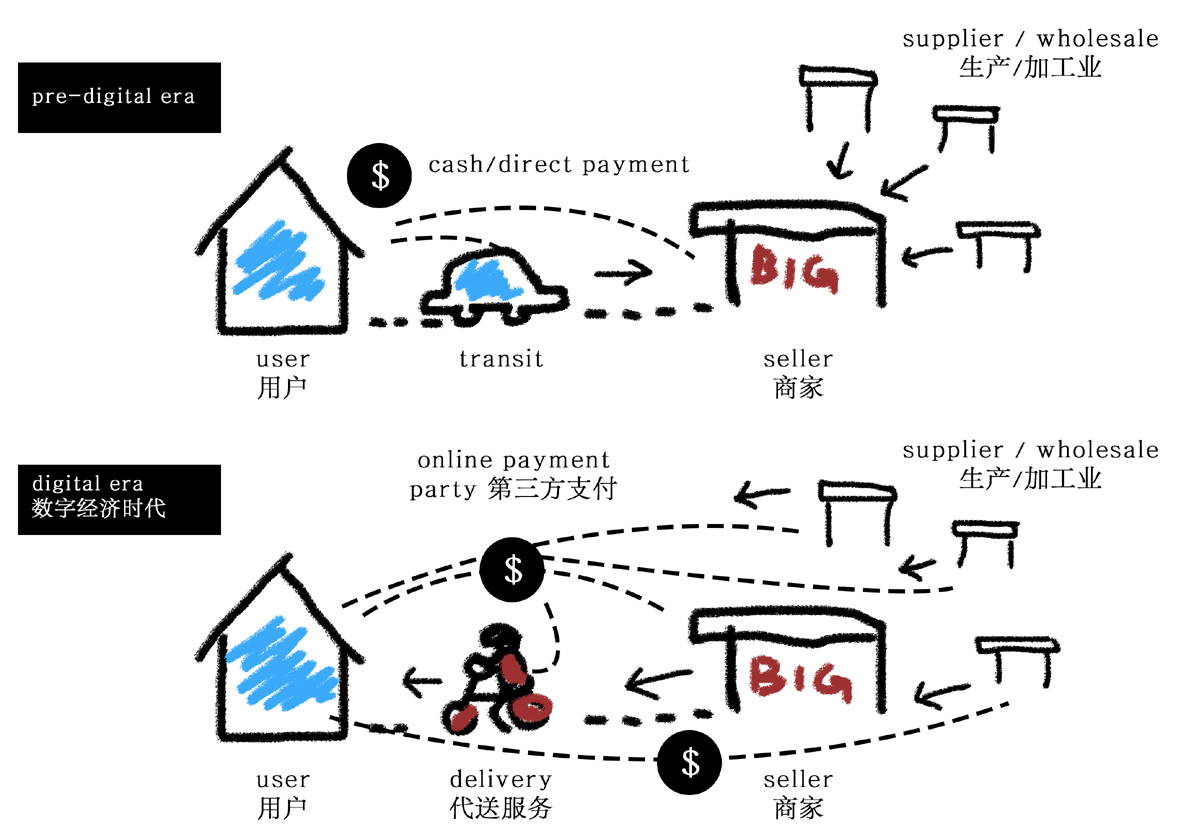

用户消费模式的转变,也改变了工业链和经济结构,我们可以越过代购直接和第一生产者进行交易。用户不再需要去寻找物品,物品会自动陈列在你的手机荧幕上,并送到家门。

数字经济 | 消费场合的转变

除了熟知的电商两大巨头Lazada和Shopee,其他如Grab、Airasia也相继横向发展不同的业务,让数字平台几乎覆盖了衣食住行日常所需。因疫情而转向线上消费和支付的用户增长了一半,而92%的用户表示即便疫情结束也将继续使用[2]。消费模式的转变,意味着整个经济结构的转变。当一切购买记录和交易数字化;当线上商城可以无成本搭建;当我和你看到的都可以是不同的商品展列;当不同时间段可以有不同的价格调度,购物心愿单的货品甚至会突然降价或者发放优惠卷来诱导购买。

大家常说的以客户为主,如今通过技术,确实能精准到追踪每一个个体的消费习惯,并客制化大家的需求。于是线下实体店面临最大的挑战不再是桌子怎么摆怎么保持社交距离,而是它不再扮演一个解决你日常需求(消费功能)的场所,反而更注重消费体验,是否有更多附加价值如打卡拍照、社交活动、概念展览等,通过线下引流结合线上消费。

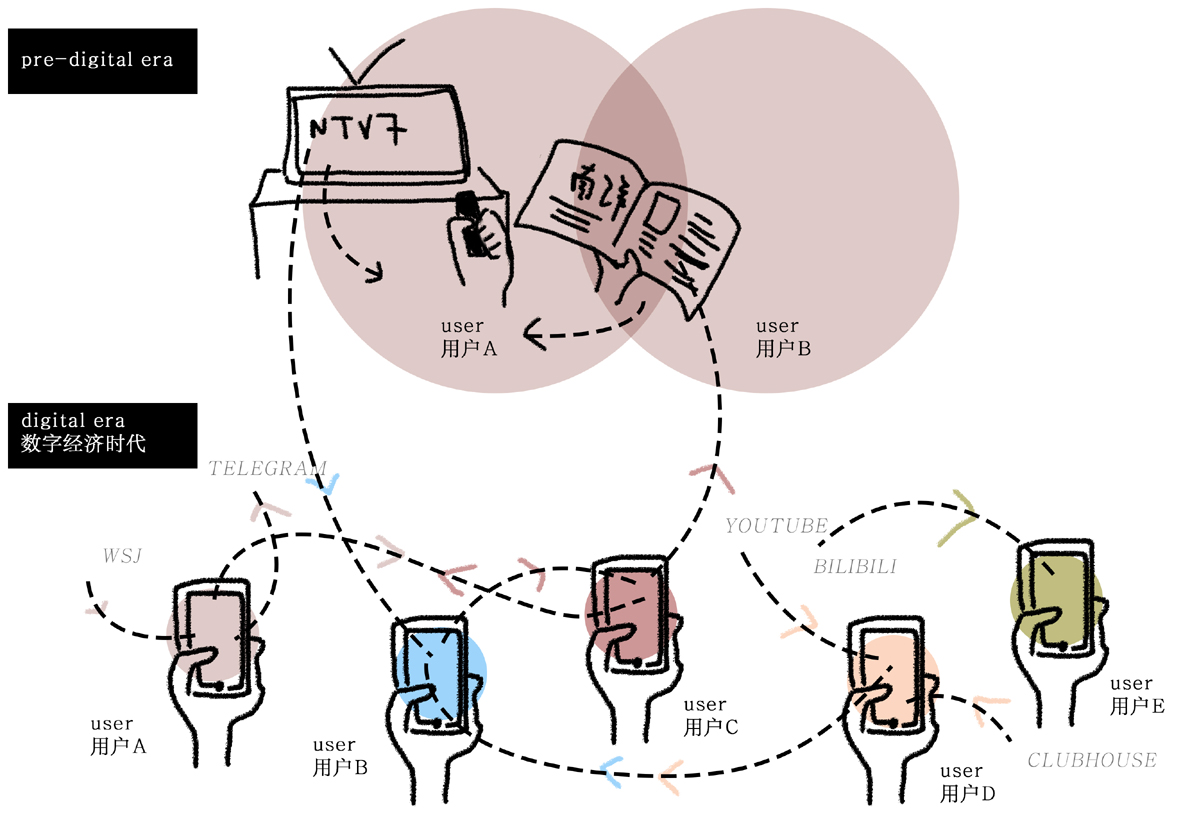

在数字时代,每个人的手机数据完全按照个人喜好,每个人所看到的内容都不一样,每个人都是中心点发散接受讯息,就像多个平行的宇宙。

数字多媒体 | 文化艺术的转变

已经适应网络经济的千禧一代,很少看报纸或者电视台,与其说文化输入更多元了,倒不如说往外输出的通道也打通了,人人都可以成为内容创作者或网红。只要有个社交媒体账号,你即是经纪人,也是艺人,更是观众。线上艺术创作也打破了空间的局限,线上展览让浏览者也成为了信息展览品之一,你可以反复留言(创作),线上剧场甚至可以利用会议软件本身的框格来进行上下左右的互动,或者按留言区观众的要求,改变结局走向。

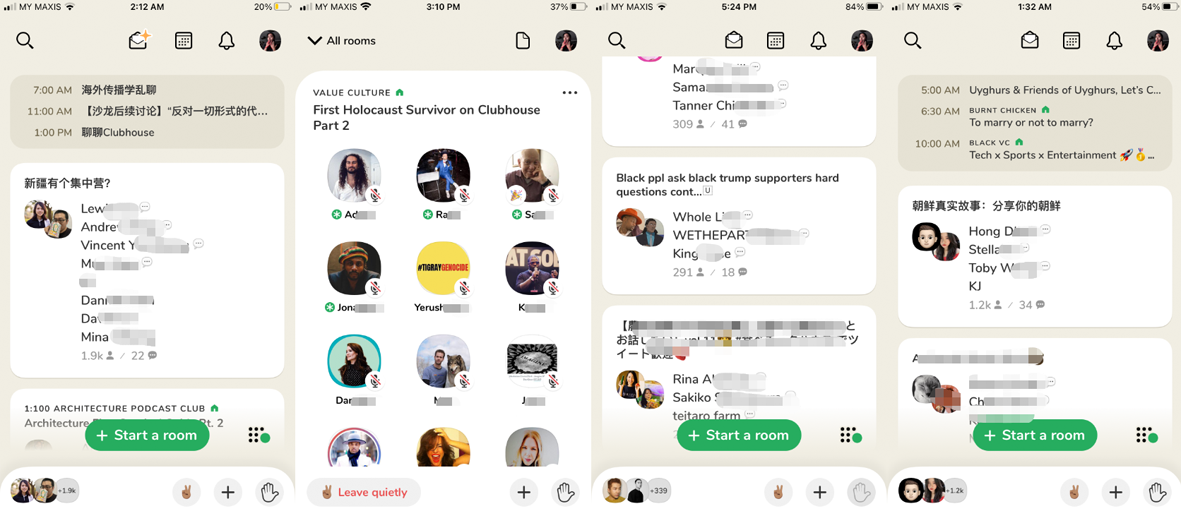

所谓数字化变革,改变的不只是我们怎么用,而是我们不再只是使用者,也是信息生产者,改变的不只是由上而下的单一价值体系,而是人人都以自我为中心发散出去又相互连接的多个平行宇宙。我们可能更有机会看到更多认知外的世界,但也可能更享受自己的小世界了,比如最近爆红的Clubhouse,社交逻辑以follower 所参与的话题来定义你的主页,你会选择 follow 已知好友还是同温层以外的人呢?明星也开始走下神台,走进Clubhouse对话,走进直播间卖货,可见数字化不是各行各业自己的战场,而是融会贯通的生态。

Clubhouse 社交软件,利用声音为媒介,一个你无法美图秀秀或者修饰,达到去中心化身份的作用,提供了信息控制时代下难得的对话空间。

模拟真实场景 | 智能创作的转变

那身为空间设计师,建筑业也免不了数字化的革新。建筑资讯模型(BIM)让你迅速判断光照、风量、电力消耗、绿色指数;数字孪生(digital twins)让你利用实景扫描技术自动模拟成3D模型,除了辅助施工过程判断失误,还可以结合VR技术让你在家旅游。三维打印(3d printing) 和机械手臂 (robotic arm) 解放了人力劳动,加快了工程进度。

当我们在想像未来的建筑,同样的,它再也不是一个来规定使用者在里面必须做什么,而是可以根据用者所需来改变空间形态的容器,它必须更具有临时性,比如废置的学校操场可以变成方舱医院,家里可以办公等。

我完成这篇稿件的方式,其实也不需要一个安静的环境,或桌子及电脑来创作,我可以在繁杂的地铁站靠语音辨识转换成文字。可笑的是,写作和说话从来不是同一个思维系统,文字讲求逻辑结构,可反复修改提炼;而口语本身是线性的,是靠连续推送来传达信息。

然而身置这个4.0工业革命的风口,还有什么是技术不能突破改变的呢,这就是提前到来的未来,日子正在前进,疫情结束与否,我们干嘛回头呢?

注解:

[1] 消息来源至全球最大疫苗接种数据库。按全球接种率覆盖70%-85%人口来推算,仍需要7.4年时间。

[2]消息来源自谷歌(google)东南亚数字经济报告 (SEA 2020)

推荐视频:这些数字,你觉得如何?