林连玉基金于线上访问《南洋商报》,上排左起为周福春、赖兴祥及邓丽华。第二排左起为李亚遨、廖文辉及姚丽芳。第三排左起为潘永强、黄玉珠及范忠星。第四排左起为陈莉虹、梁莉思、林嘉年及黄康伟。

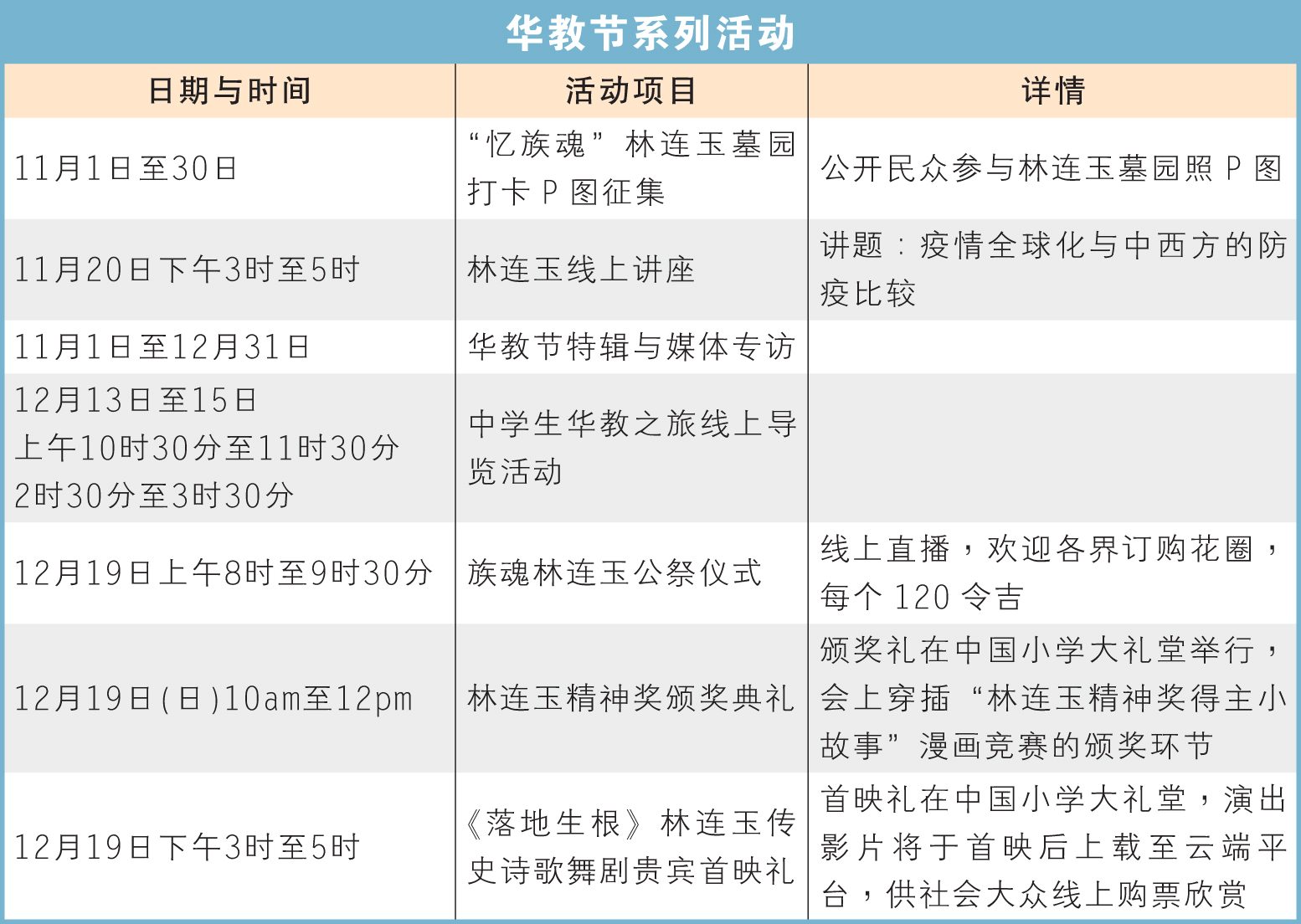

(吉隆坡2日讯)“落地生根忆族魂”为主题的2021年度华教节系列活动将从11月正式开跑,林连玉基金盼以艺术与文化形式传承及追思林连玉精神,同时希望获华社支持,放眼筹募100万令吉作为日常开支用途。

林连玉基金署理主席赖兴祥说,今年是林连玉先生120岁冥诞,也是林连玉先生公民权褫夺案60周年,同时更是该会第2次在疫情下举办华教节系列活动,活动将以线上混合实体的形式进行。

他强调,华团、华文报及华校是华社的“铁三角”,该会与华文媒体皆关注本地华社的文化及公民社会的发展,并且延续林连玉精神。

赖兴祥本周五(1日)率领9名成员出席线上访问《南洋商报》活动,并获本报执行编辑周福春、数码新闻主任兼副新闻编辑邓丽华及教育刊物经理兼教育主编范忠星的接待。

该会出席董事成员有副主席暨“120·60“工委会主席黄玉珠、副主席姚丽芳、副主席廖文辉博士、副主席潘永强博士及义务秘书李亚遨;行政部则有行政主任梁莉思、副行政主任林嘉年、文保执行员陈莉虹及执行员黄康伟。

双方针对林连玉基金汇报常年推动的“文化资产保存基金”交流之外,也说明“120·60”暨华教节的系列活动。

双方也针对政治动态及民间文化保存等课题交换建议与方向,并且为长期合作的计划打下厚实的根基。