上个月我去了一趟香港,心里感叹万千!

我在礼品行业20余年,以前没有互联网,香港的礼品展可以说是礼品业者朝圣之地!

位于湾仔的会展中心,每年四月和十月都会定时举办世界最大的礼品展。

4000多家参展单位,加上数于万计来自世界各地的访客,湾仔会展中心总是被人潮挤得水泄不通,好不热闹。

我们每一年都会如期报到,除了找新的产品,最重要能和同业一起吃喝玩乐,反正香港政府有住宿补贴。

后来因为互联网的普及,任何新产品只是一指之遥,加上深圳和广州的新展厅拥有更大更多摊位,几年前我也逐渐转移阵地,广交会反而是我寻找商机的地方。

今年的香港礼品展,人潮不再,场面非常冷清!

若大的展馆,除了一楼人潮还可以, 3至5楼几乎门可罗雀,只有小猫三两只。

此情此景,让我感慨万千!

我们这一代人,可以说是见证了香港这个东方之珠身为金融和会展中心的更迭与兴衰,亲身体验什么是产品生命周期。

姜是老的辣

我们经常讲:姜是老的辣!因为老姜用生命来经历岁月的每一个过程,然后把他的珍贵经验传承给后来者。

当然不是每一个老姜都把生命活得精彩,更多的是人云亦云、虚度光阴。

所以一家企业领导的历练非常重要,因为他的经验可以让年轻的团队避开很多不必要的弯路。

我曾经在一篇文章里谈到一部蛮有趣的电影——The Intern (实习生)。

这是一部2015年拍摄的电影,剧情讲述一位年轻总裁的创业故事。

茱儿·奥斯丁是一家互联网的创办人,如一般的年轻初创公司首脑,她聪明、充满活力和干劲。

公司体恤她有太多琐碎的事情要兼顾,帮她请了一位见习生。

班·惠塔克是一位退休的上市公司资深副总裁,他因为资历和经验而获聘成为茱儿的助理。

这出戏非常生动地刻画出一位资深商场老将,如何应用他的智慧和情商,辅助年轻上司渡过她职场生涯中因经验不足而面对的种种挑战。

在商场上,创意、冲劲甚至是科技,很多时候并不是制胜的关键要素,人生经验和圆融的智慧,才是让一家企业走得更远的因素。

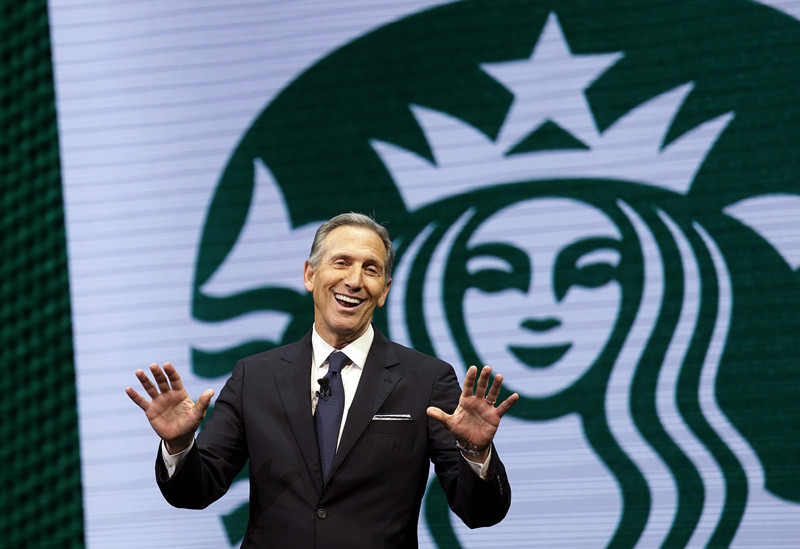

霍华德·舒尔茨

(美联社)CEO回锅挽救星巴克

星巴克创办人霍华德·舒尔茨于2008年回锅当总执行长,以挽救星巴克因金融海啸冲击的惨淡业绩。

他透过大量关闭分店、调整产品线,改善金融海啸前星巴克因快速扩张而亏损的公司体质。

在2011年,星巴克迎来连续30个季度营收、赢利双创新高的惊人纪录。舒兹也因此一路当到2017年才又卸下总执行长头衔。

霍华德是一个我非常敬佩的总执行长,他真的可以做到宽以待人 严以律己,非常睿智。

他认为盈利是企业的责任,但它不是企业存在的理由。

面对市场竞争,他说管理最重要的是“超越员工的期待,从而让他们超越顾客的期待”。

被问及不同国家、不同文化,他在经营上有什么区别?

霍华德笑称:“人和人的相似之处远大于不同之处。“

没有大道理,但是却是一针见血!

看到逆转商机

我2年前因病从协会退了下来,回到公司核心。

这时候刚好是后疫情时期,我强烈感觉到它是一个企业的分水岭。

疫情时期大家足不出户,只能被迫在线上购物,这就催生了非常多的蚂蚁兵团,让网上这个本来就不太宽松的通路热闹异常,很多人因此赚到快钱,于是拼命囤货,扩张版图。

结果当疫情进入尾声时,实体经济开始回春,网购的热潮退下时,我们才发觉原来很多人在裸泳!

网上同质化产品充斥市场,尤其是消费品。加上疫情期间的库存量太多,你会发现有些商品的价格是不可思议的低!

我以我熟悉的包袋为例,这种情况更甚!

消费者在网上被消耗殆尽,有被骗的、有货不对板的,品质烂到不行!

廉价限制了客户的想象。

很多的商务用户都因为贪便宜而在网上购买他们的赠品,过去这么多年来相安无事,也严重打击了礼品业者的生存空间。

疫情后我发现商务用户的想法有了很大的逆转,他们经常因贪便宜和方便在网上采购促销产品而因小失大,买了一堆劣质产品!

我看到了逆转的商机。

为了配合商务用户的需求,我们重新设计产品线,把成品标准化,在没有降低品质的前提下,提供更便宜的产品,甚至给予用户长达6个月的保障期,让我们的产品更具竞争力!

创意、客制化本来就是我们的强项,经过一年多来的努力,商业用户开始慢慢回流。

健康企业老少咸宜

我在公司其实扮演着一个教练的角色,负责策略和产品开发,不再像以前一样参与行政管理的工作。

我把公司当着新创企业来管理,用这个平台培训新人,就当着为国家培养人才吧!

我用比较大的篇幅来谈老一辈人的经验和智慧,并不是看不起年轻人,而是要传达一个信息,就是企业交棒是有一个过程的。

一家健康的企业应该“老少咸宜“。

老一辈有的是金钱买不到的睿智和敏锐的洞察力,皆因我们亲身经历无数次的产品生命周期,假如配合年轻人的拼劲和不怕输的精神,企业将会走得更稳更长远!

退堂!

视频推荐 :