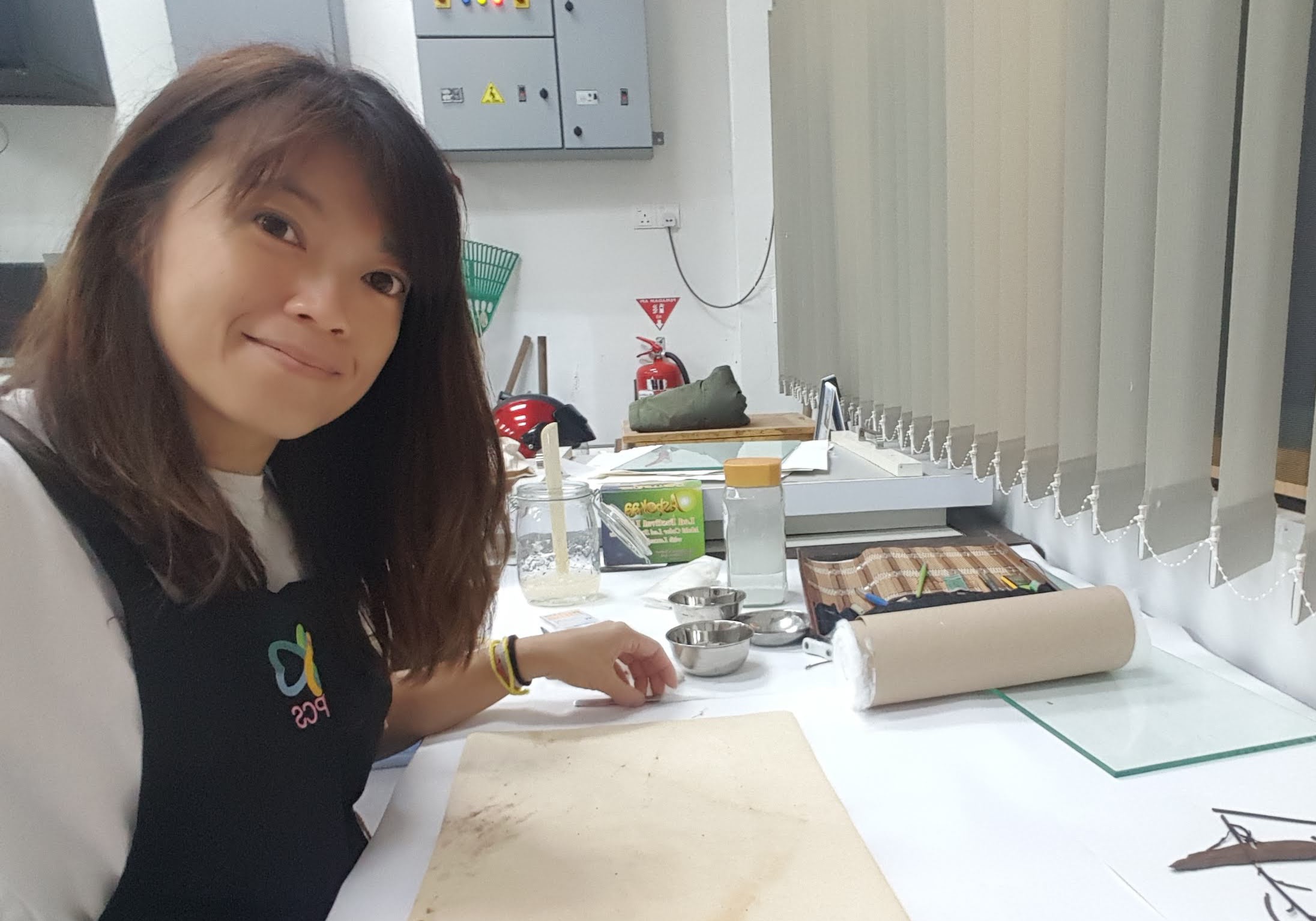

李研霓目前于泰国曼谷艺术保护中心担任艺术保护与修复员。(受访者提供 )

报道|游燕燕 摄影|姚春显

延长历史文献的寿命谈何容易?一道光、一丝热、一点湿、一条虫,都会轻易让它们折寿。若要让后代有机会目睹具有历史价值的文献“真身”,就一定要做修复,而修复员的任务就是要让文献“活”起来,而且要长命百岁!

先要搞清楚,“修复”指的并非是让文献焕然一新,而是让其恢复该有的面貌,保留其年代感。

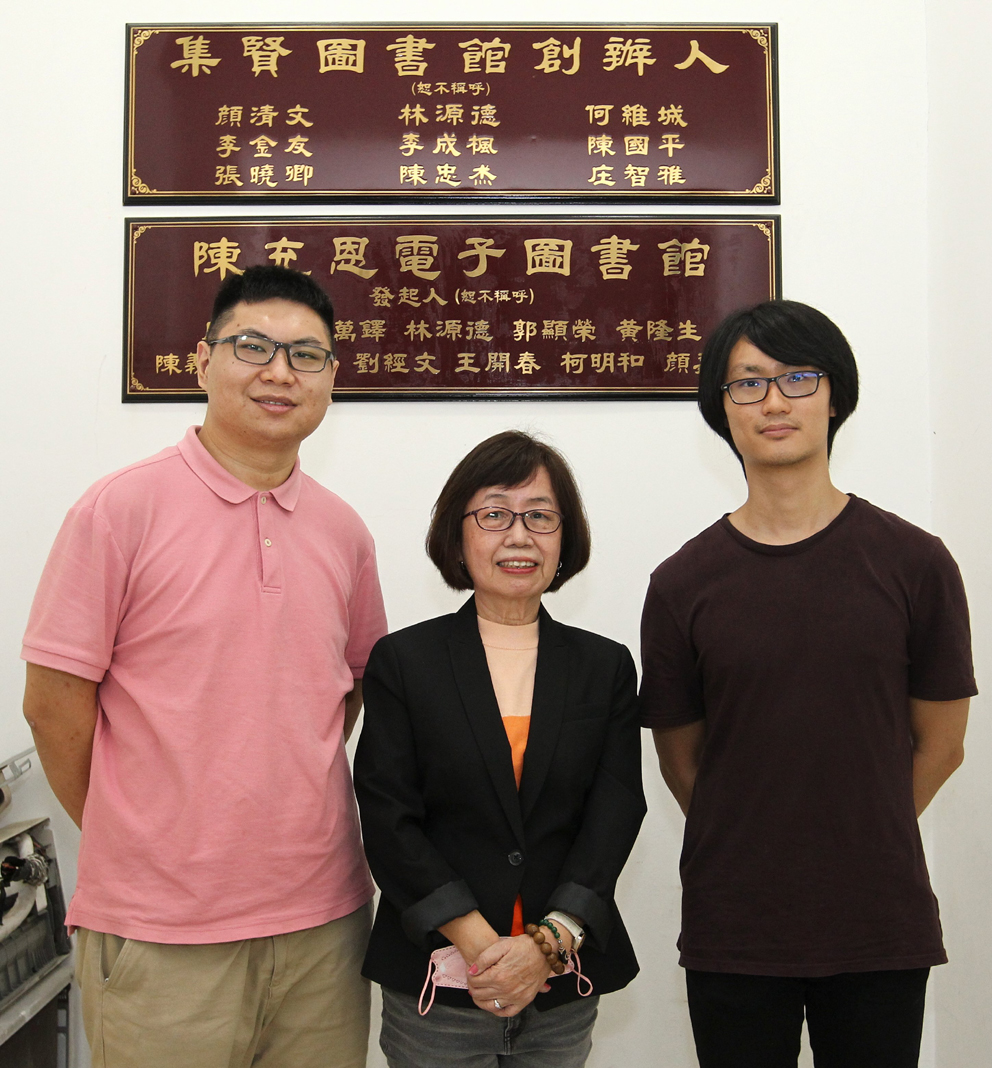

就如华研集贤图书馆馆长竺静珍所说,文献修复工作的最大挑战之一是做到“修旧如旧”,既要修复损伤,又要保留原貌,保留岁月打磨的印记。

纸张的寿命有多长?一般大约是40年至100年,寿命长短还需视纸张的品质。文献的“材料”以纸张为主,内容性质则是具有历史意义或研究价值的照片、证件、档案、会议纪录、图书、信件、手稿、建筑图等等。

为了让这些见证历史的承载体能够长期保存,文献修复员身负重任,他们是“纸张的医生”,专门拯救破损的纸张,也是历史的守护者。通过修复文献,将上一代人的故事与情感传承至下一代,让后人不忘过去。

保持警惕避免扯坏

经过悠长的时间洗礼,文献渐渐变得老黄破旧、脆弱不堪,经不起丝毫的拉扯与触碰。文献修复员除了要长时间做重复的动作、忍受细微不见的灰尘,还得时刻保持警惕,小心翼翼地翻动文献,以免不小心扯坏。

去除污垢也是修复的程序之一。(受访者提供 )

目前于泰国曼谷艺术保护中心担任艺术保护与修复员的李研霓指出,文献损坏的原因主要来自于环境和人为因素,包括湿度、温度、光线、害虫、霉菌、纸质以及处理与储存方式。

●湿度:大马气候常年潮湿炎热,存放文献的地方的湿度建议控制在30至55度之间。若湿度超过55度,便会滋生霉菌。

●温度:存放文献的室内温度建议控制在15至24度之间,否则会发霉。白天需要开冷气,傍晚7时以后可关闭,因为晚上的温度通常会下降至27度以下。

●光线:避免把文献存放在接触到光线的地方,以免纸张颜色变化产生色差。光照度不可超过100勒克斯(lux)。

●书虫:纸张的大敌就是衣鱼(Silverfish)。衣鱼无毒,也不会咬人,但会把衣服咬出洞来,而且会啃咬书本、纸张、照片等造成破坏。预防衣鱼的方法包括保待室内环境干燥和通风、不把纸质物品堆放在地上、修补墙壁的裂缝以减少衣鱼的生存空间等等。

●霉菌:高温和高湿环境将导致霉菌滋生,虽双氧水可去除霉菌,但使用化学品也会损坏纸张。

●纸质:若使用的是环保纸,短期内会变黄和出现黄斑。

●处理和储存方式:折叠、覆膜、装订,或贴上胶纸、绑上塑胶圈、放入纸皮箱里保存等等的做法都会损坏纸张。建议最佳的处理和储存方式是:

—— 使用无酸文件夹、无酸袋、无酸盒或PE/PP塑料收纳箱来保存纸张。

—— 处理文献时戴上手套。

—— 避免把文献放在橱柜的最底层,以免发生水灾时被损毁。尽量放在高处,但同时要避免光线照射、天花板漏水等问题。

—— 无论是图书馆、档案局、银行等单位,都要做好防护硬体设施和防备计划。灾难来临时,要清楚知道优先拯救的文献。

—— 定期检查文献是否有滋生霉菌或被衣鱼侵蚀。建议每隔两个星期或一个月做检查。

—— 除了保存实体文献,也保存电子档,做好双重保护。

文献修复员是“纸张的医生”,专门拯救破损的纸张,也是历史的守护者。左起为林连玉基金执行员黄康伟、竺静珍和杨焌恒。

霉点是大敌

说到最棘手的“敌人”,李研霓毫不犹豫说是霉点(Foxing),甚至至今还未找到最好的方法来去除。那么,面对无法除灭的敌人,只能让它任意妄为吗?

“可以这么说。如果没有信心可以修复,能做的就只有减少干预,勉强尝试只怕会越弄越糟,所以只要把纸张脱酸后保存就好。”

通常损坏到什么程度无法修复?“浸湿的纸张还有机会挽救,但被火烧肯定修复不了,再来就是覆膜过的纸张。那种透明塑料薄膜过一段时间会发黑,那是不可能除掉的。”

有了现代科技工具辅助,修复工作轻省了不少,还可延长文献的寿命。

避免或少用化学品

竺静珍指,浸湿纸张的挽救方法有几种,多数人会拿去晒太阳,其实也可以放进冰箱内去掉水分。如果是书本,可以在每一页夹上吸水纸,然后再用逆渗透水(RO)喷湿,找重物将其压平,风干。

林连玉纪念馆馆员杨焌恒说:“一般上,收入馆的文献需要先去尘、去钉、去胶纸等,然后再根据其破损程度进行修复。过程中,我们会尽量避免或少用化学品,因为化学品会对文献造成损伤,但偏偏霉菌却只能用化学品来处理。”

不要以为修复工作一劳永逸,即使是修复后的文献,多年以后还是需要重修。不过,修复员通常已经心里有数修复后的文献可以耐多久,所以每隔一段时间都会做检查。

李研霓也提到,修复员把文献修复后,也需要做一份记录报告,记下修复方法和使用的材料,以便以后需要重修时可以作为参考。

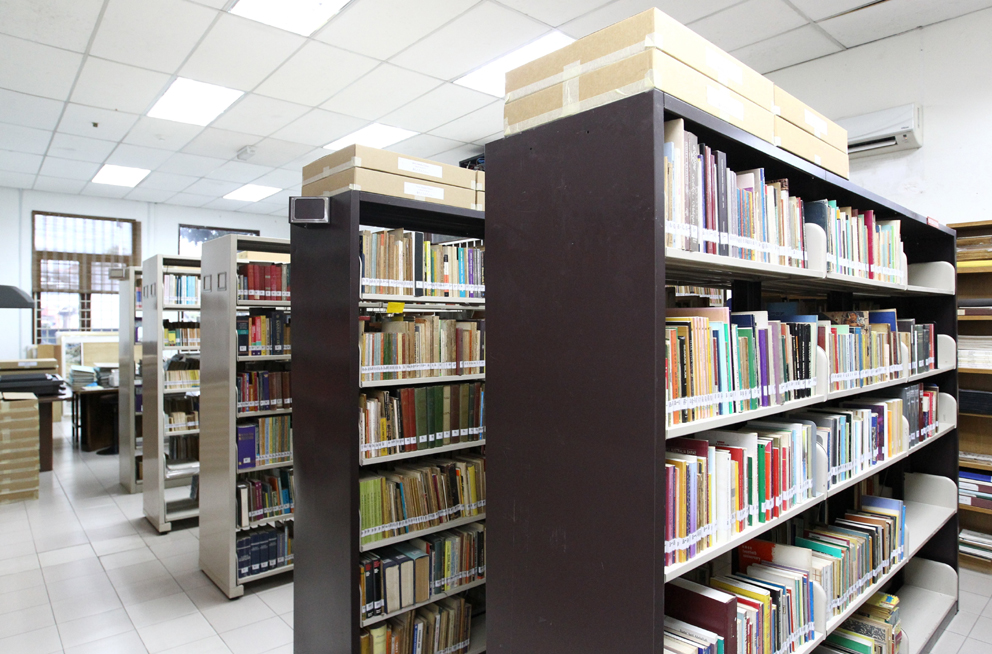

在储存珍贵文献的空间里不设洒水系统,只设防火系统。采用的都是防火钢制书架。

科技辅助减轻工序

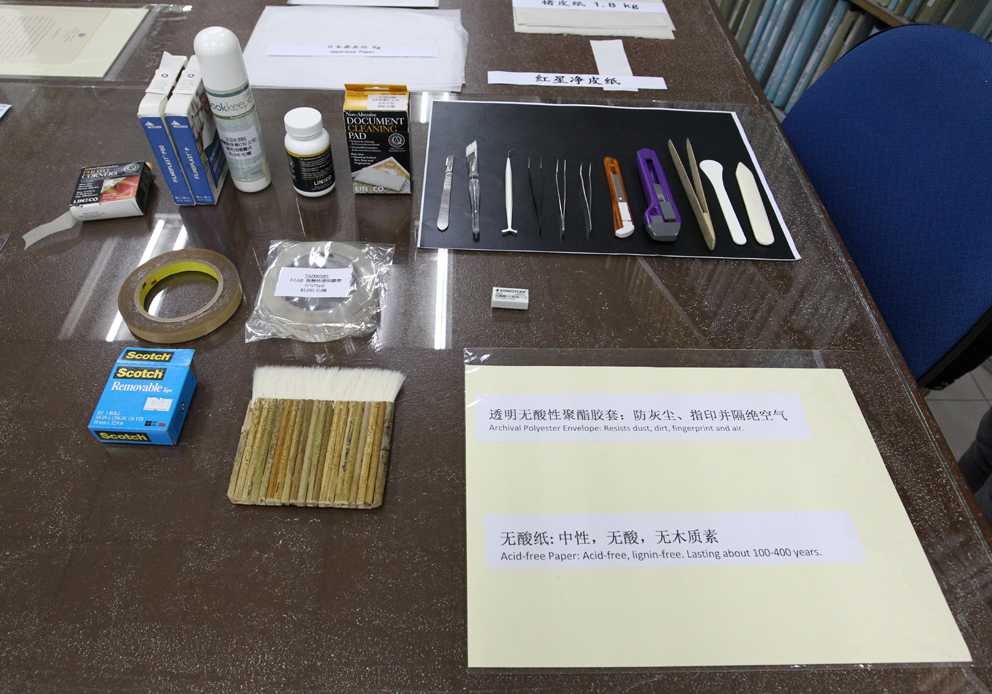

文献修复看似是一种传统手艺,但过程中绝对少不了现代科技辅助。这里所指的现代科技并非是只要把文献放入一台机器里,出来便能完成修复,而是指“工具”,包括胶纸、浆糊、无酸盒、无酸袋、无酸纸、扫描仪等等。

尽管现今依然采用传统的修复手法,但有了现代科技工具的辅助,工序方面确实轻省了不少,而且可让文献的寿命更长。

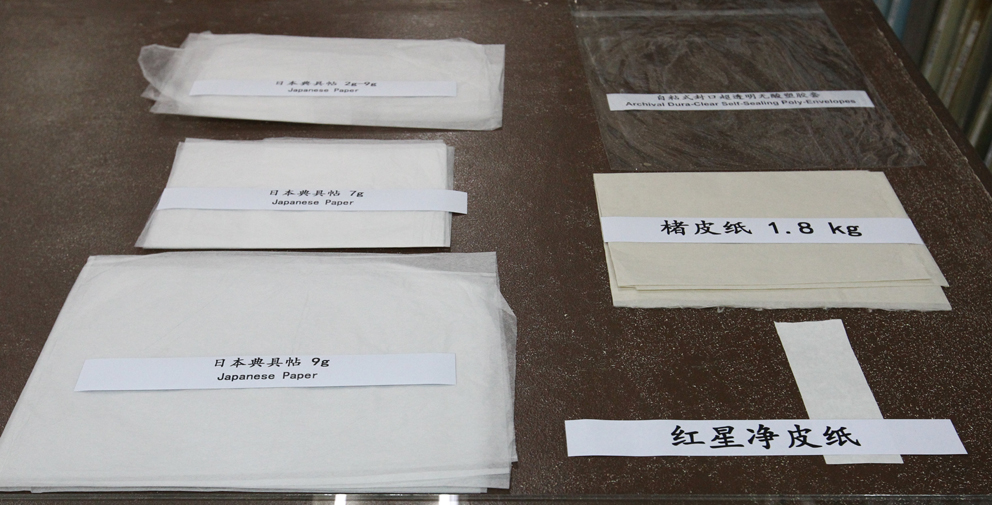

不同种类的纸张将用于修复不同的文献纸质。

电子版修图篡改风险

当然,在这个科技时代,把实体文献转换至电子版是必要的保护措施,在储存方面也是一种便利。不过,无论是实体版或电子版都各有利弊,因此做好双重保护才是明智之举。

谈及实体版的“利”,李研霓指电子化会有链接失效、因硬体损毁而档案无法读取等风险,所以实体版还是有保存的必要,虽然需要花很多人力和财力来修复,但这样可以让下一代有机会看到文献的原貌。

竺静珍透露,建设防护硬体设施如防紫外线玻璃、防火系统等等的成本非常高,还有电子储存系统、伺服器等等也耗资庞大。

网络文献不能尽信

竺静珍则认为,电子化非常不安全,尤其是有被修图篡改的风险。她说,在网络上看到的文献不能尽信,除非有实体版作为依据。不过,实体版固然重要,但电子化还是必要的,毕竟历史悠久的实体文献不可能随意让人翻阅,而电子版则可供读者翻阅。

杨焌恒也说:“实体版的‘弊’是需要大量空间来储存,但电子版同样也需要大量储存空间,而且成本更高。由于文献会一直增加,不管是硬体或软体空间也要随着增加,两者的成本免不了越来越高。”

电子版文献需要进行扫描。这台扫描仪在扫描时不会发出灯光和热气,以免对文献造成损伤。

专业单位保护文献

竺静珍呼吁,如果个人无法或没有能力做好文献保护和维修,最好的做法就是把文献捐给相关专业单位,好让文献可以长期保存。

“一个人的寿命最多是100岁,如果要让文献保留1000年,至少需要10代人的努力。因此,我们也通过举办文献修复工作坊让年轻人有机会接触和了解文献修复工作,栽培他们成为各自所在单位的志工。

“文献保护不能以个人观点或利益出发,文献应该是属于整个国家和社会的,让它们能够永续保留很重要。所以我建议,历史文献持有人若没有把握保护好文献,不妨捐给地方性的相关文史单位或国家档案局。”

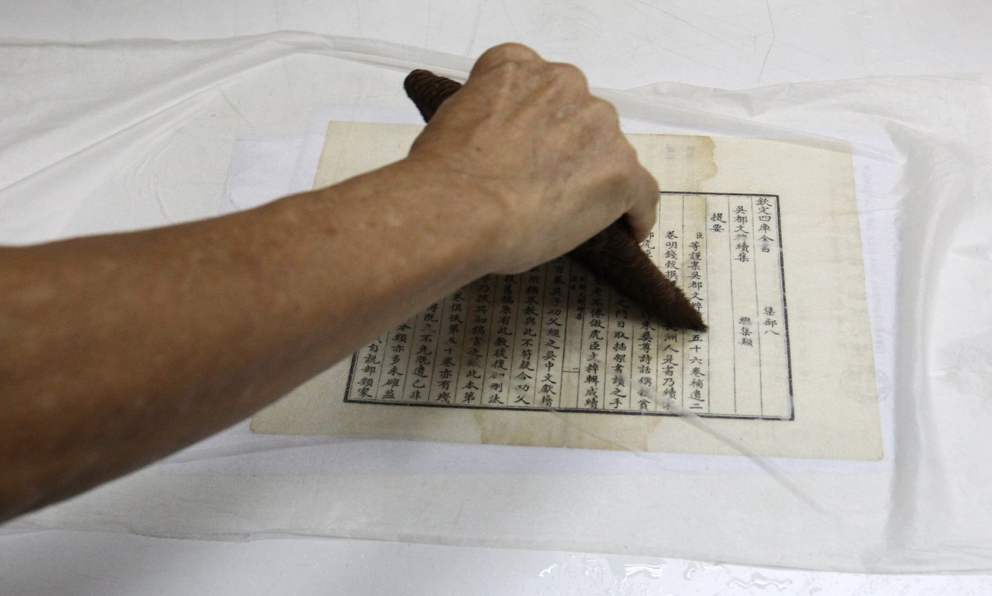

浸湿的文献需要再次喷湿处理,然后铺上化纤纸后压平,风干。

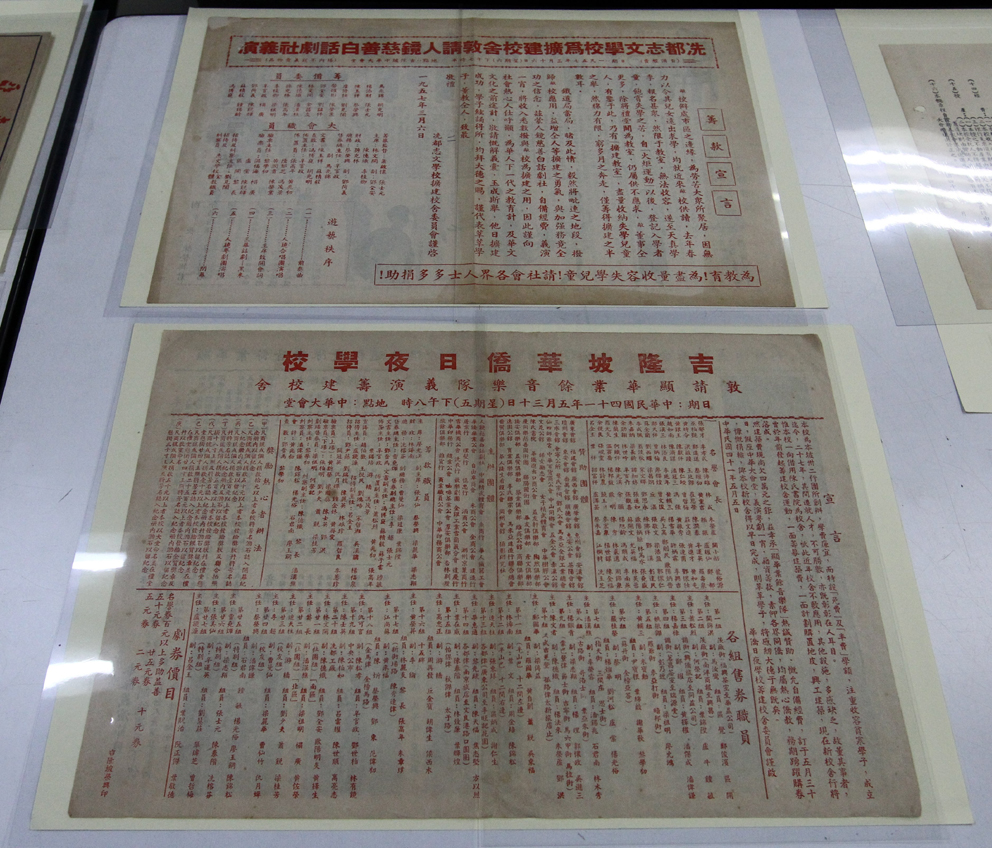

保存完好的历史文献。