报道:本田善彦

孙中山去世前在日本神户发表了大亚洲主义的演讲,引起轰动,犀利指出西方霸道和东方王道的政权逻辑,引发中日民众亚洲共情,但也被某些帝国主义者歪曲利用,值得审视思考。

2006年秋天,返回日本神户拜访华裔作家陈舜臣,我俩均为土生土长的神户人,自然而然聊到与家乡有关的议题。

陈氏曾写过以现代中国革命人士孙中山为主题的小说作品《青山一发》(2003年,《读卖新闻》连载,另称《孙文》),他分享创作心得之际,聊到孙中山和神户的关系。陈氏称,很多日本人的心目中,孙中山和神户有着密不可分的缘份,似有“孙中山常在神户”的印象,其实孙中山频繁出入神户,但实际停留神户的时间并不像外界所想像那么久。

孙中山与神户奇缘

8年后,我参与协助“台北国史馆”制作的纪录片《永不放弃—孙中山北上与逝世》之际,有机会返国访问神户孙文纪念馆(日本唯一的孙中山纪念馆),此时,馆长爱新翼指出,孙中山从事革命事业30年,其中前后加起来9年,等于大约三分之一的时间都在日本度过,但其中逗留神户的时间,全部加起来才几十天而已。此番话印证陈舜臣之说法的同时,也引起另一个疑问,那就是为何产生“孙中山常在神户”的印象?

一,当年尚无定期航空客运,不少赴日旅客由神户港登陆。华侨聚居的神户,孙中山生前造访过共18次,1895年11月,广州起义失败后,孙氏避难到日本由神户登陆,之后也好几次经过神户港。他最后访日是1924年11月的事,因北方政局发生变化,决定赴北京与现代中国革命人士段祺瑞、冯玉祥等共商国事。11月10日发表《北上宣言》,揭橥召开国民会议,解决中国问题的目的,11月22日由上海启程经日本北上赴天津。孙氏11月24日带着其妻宋庆龄在神户港上岸,抵达之后接受当地记者的采访,这些可让读者容易产生“孙中山常在神户”的印象(孙氏在神户停留一星期,至11月30日前往天津,不久后病逝于北京)。

二,可能更最重要的,就是孙中山最后访日之际,在神户发表的所谓“大亚洲主义”的演讲引起广泛共鸣,确立孙氏在日本的地位。

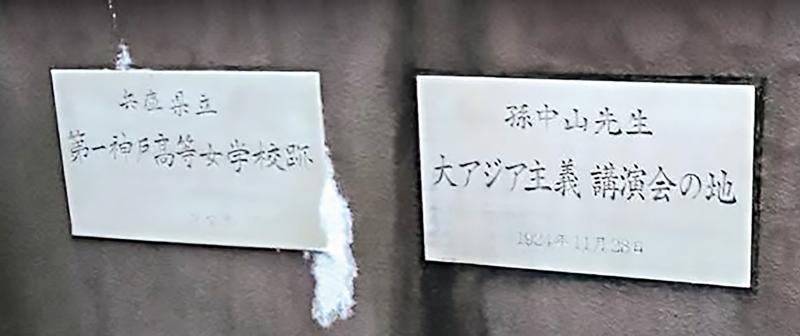

1924年的访日期间,孙氏数度发表公开演说,其中最有名的一次,就是11月28日应神户商业会议所之邀,于兵库县立神户高等女学校讲堂发表的以大亚细亚问题为题的演讲。当天的演讲由黄昌谷负责记录,戴天仇(戴季陶)负责口译。

演说内容为应“三民主义”中的民族主义,据反帝国主义与“济弱扶倾”的思想展开论述的。

孙氏说:亚洲文化为世界最古老的文化,但到了20世纪,亚洲就开始由强盛逐渐衰微,诸多亚洲国家逐渐遭到西方强权侵略。但此时,日本能摆脱不平等条约,之后打赢日俄战争跻身列强之一。此举鼓舞了亚洲各地兴起独立运动,也驳斥白种人优越主义。

日本应助亚洲反列强

孙中山指出,西方是仰仗“船坚炮利”之霸道文化,而亚洲是“以德怀人”之王道文化。日本身为率先摆脱被殖民的国家,应当负起责任协助亚洲各国抵御西方列强的侵略,谋求和平和解放之路。

孙中山最后端出经典的一句话,做西方霸道的鹰犬,或是做东方王道的干城,就在你们日本国民去详审慎择。孙中山还呼吁日本,称:中日是同种同文的,是兄弟之邦,以历史和地位讲起来,中国是兄,日本为弟,日本应当协助中国摆脱不平等条约。

研究中国现代史的神户大学名誉教授安井三吉指出,据说当天有2000到3000个听众,以神户市民为主的日本百姓,他们听了孙氏演讲非常感动,现场掌声如雷,场面异常热烈。孙氏所主张的就是日本和中国同属于亚洲之国家,可谓唇齿相依的关系,透过两国之间的密切合作,一起对抗欧美强权。

对当年的日本百姓来讲,对孙氏的这些主张是能够认同的,也会深有同感。

但当年日本政府的思维和态度并不如此。发生辛亥革命以来,中国处于剧烈的动荡状态,北京的袁世凯已拿到强大独裁权的大总统位子,同时代表南方势力的孙中山在东京组建了“中华革命党”,在双方严峻对立的态势之下,以“北袁”和“南孙”的对立为主轴展开。

外务省分裂中国计谋

前大阪大学教授子安宣邦在著作《近代日本的中国观》中指出,这一时期日本的对华政策是将中国分裂作为良机,考虑如何维持和发展自身的权益。

辛亥革命爆发时,时任驻清国公使伊集院彦吉立刻向外务省发电建议称,恰好利用此形势,起码能建立起中清和南清这两个独立国家,而北清由现朝廷继续统治。

对华政策乃分裂中国

子安点出,此乃分裂中国之策,而20世纪日本的对华政策基本上一直如此。因此,以“北袁”与“南孙”的对立图示来分化掌控中国,是与以中国分裂策略为前提的对立是同调的。

日本所谓的亚细亚主义者对将孙中山视作代表革命派之支援,实则是对日本政府分裂中国之大陆政策的补充。

二战的毁灭性失败,就等于冒称“大东亚共荣圈”之日本帝国主义的挫折,近20、30年来的日本之衰退和没落,意味着战后日本经济发展模式的破绽。

不知日本有没走“王道”的意愿和能耐,但似乎缺乏维持实践“霸道”的本钱。

换来高喊“中华复兴”的今天,全球民众却在反思,如何落实“要走西方霸道之路,还是做东方王道的干城”?

■下篇预告

孙中山东南亚广结奇缘

辛亥革命靠南洋捐助

新闻来源:亚洲周刊