作者:卢德仪

孙中山在东南亚活动、组织、宣传与筹款,将海外华侨转化为革命的重要支柱,他们出钱出力,以身相殉,辛亥革命约三分之一经费就来自于南洋华侨捐助。

现代中国革命人士孙中山先生在东南亚的活动,成功将海外华侨转化为革命的重要支柱。据统计,辛亥革命的经费约三分之一来自南洋华侨捐助。他通过组织、宣传与筹款,不仅推动了中国革命进程,也强化了华侨的民族意识。没有南洋华侨出钱出力,以身相殉,辛亥革命就不可能成功。

孙中山于1900年开始在东南亚地区活动,这些地方当时是华裔密集的区域。孙中山最初的革命团体兴中会便是在这些地方开始建立的;之后,光复会和同盟会的成立也进一步加强了他与东南亚华侨的联系。

孙中山8次到新加坡,分别下榻不同的住处,而晚晴园的意义则最为重大,作为中国同盟会南洋总支部,奠定了新加坡曾在孙中山领导的辛亥革命运动中扮演重要的角色。华侨商人张永福、陈楚楠和林义顺是孙中山在新加坡的得力支持者,他们积极参与筹款并宣传革命理念。晚晴园即是张永福的产业,张永福于1905年购置这栋别墅作为母亲陈宝娘安享晚年的居所,因而命名为“晚晴园”。后来张永福将晚晴园让给孙中山进行革命事业,孙中山的3次起义先后在晚晴园策划。

在新加坡,孙中山的际遇开始并不太顺遂,1900年他抵达新加坡后就遭遇保皇派的威胁,指控他涉及谋杀,将他扣留。殖民政府将他视为“危险人物”,驱逐他出境,5年内不得入境。这个时候,新加坡并没有革命人士,孙中山被驱逐出境后,也就很少留意新加坡任何与革命有关的动向。直到1904年第一份革命性报章《图南日报》创刊后,新加坡才又引起他的注意,《图南日报》的创办人正是张永福和陈楚楠。

日历牌促成革命合作

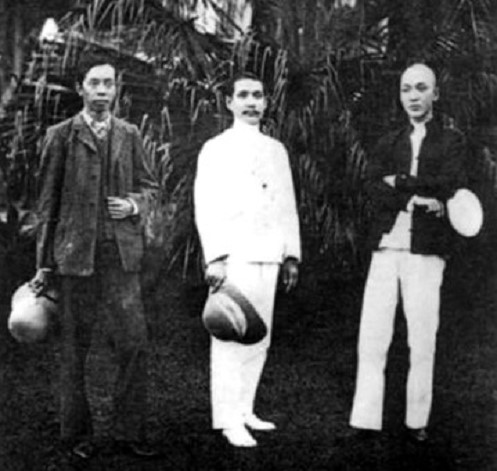

1905年农历新年,《图南日报》印赠一份日历牌,题有革命词和相关图样,孙中山在夏威夷檀香山偶然看到这份日历牌,十分欣喜,购买了20份,并致函询问,一份日历牌促成了孙中山和新加坡革命党的合作。孙中山后来从欧洲前往日本,途经新加坡,当他所乘搭的轮船抵达时,陈楚楠、张永福和林义顺3人上船与孙中山见面。这次会面奠定了日后同盟会在新加坡设立分会的基础,当时是孙中山被新加坡殖民政府驱逐并禁止入境新加坡后的第5年。东南亚华侨社会之有革命党的正式组织,即在晚晴园开始。新加坡同盟分会以陈楚楠为会长,张永福副之。当时乃秘密组织,会员见面互以暗号沟通。

晚晴园地位之重要,从孙中山的革命活动的策划,以及与革命伙伴在此商议可见一斑。同盟会的党章在此起草制定,并成为其他东南亚分会的楷模。从新加坡开始,同盟会扩展到对岸的马来半岛的芙蓉、吉隆坡、怡保、槟城等地。

革命受阻转到马来半岛

中国近代史上许多著名的战役,如黄冈起义(1907年5月)、镇南关起义(1907年12月)、河口起义(1908年4月)等,事前都是在晚晴园策划。然而,一连串的起义,没有一次成功。会员们出钱出力,却不见成效,倍感疲惫心竭,逐渐对革命失去当初的热诚。当时,满清驻新加坡领事频频施压殖民地政府干涉同盟会活动,致使革命活动陷于困境。孙中山在新加坡遭遇了革命生涯的低潮期,他尝试整改组织,在1908年7月成立南洋支部,藉此唤起当地党人的热诚,但依然成效不如预期。1909年后,孙中山的东南亚基地转换到了马来半岛北部的庇能(现在的马来西亚槟城)。

筹款购军械

革命不是请客吃饭,需要大笔的资金,必须筹得数10万元的钜款,才能购买大批军械,召集多数同志,组织大规模的起义。募款的重任孙中山自己担负起来,当年他的足迹遍及新加坡和马来半岛的芙蓉、吉隆坡、马六甲、槟城、太平、江沙、和丰、怡保、务边、九洞等地的矿场、橡胶园和街市,在这些华人聚集的地方举行讲演会,所幸华侨同胞总是尽其所有地把身上的钱财掏出来捐献,给革命党人带来很大的鼓励。

1906年孙中山与新加坡的志士一同第一次抵达吉隆坡,他们的目的是向当时的大矿主寻求经济上的支持。孙中山曾经与吉隆坡矿主陆佑见面,极力说服陆佑捐助一批革命军费,但是陆佑为了不要惹上麻烦,拒绝了。之后孙中山前往怡保,未料当地的大矿家胡子春对他发出暗杀令,孙中山不得不连夜撤走。

庇能会议改变中国命运

在槟城华人的大力支持下,孙中山的革命事业从新加坡面临的低潮期走出来。孙中山于1905年第一次抵达槟城,在两位支持者吴世荣和黄金庆的安排下,在小兰亭做了首次演讲。这个地方见证了孙中山喊出了激昂的“满清不去,中国必亡”的口号,激励了在场的听众,槟城同盟会随之成立。不过,孙中山在演讲后受到一些保守的商人攻击,指他“无父无君”,是大逆不道的“造反”。即使受到阻滞,孙中山依然勇往直前。

1910年7月,中国同盟会南洋总机关部从新加坡搬到槟城,孙中山在这里召开了被称为改变中国命运的重要会议:“庇能会议”。孙中山在槟城的重要事迹还包括创办了槟城《阅书报社》和《光华日报》,用以启迪民智和宣传革命。《光华日报》的报头是孙中山亲自题字,报纸现在仍每天出版,是槟城具有影响力的华文报章。

1910年11月13日,庇能会议在柑仔园门牌四百号召开,孙中山召集同盟会骨干黄兴、胡汉民、赵伯先,以及槟城代表吴世荣、黄金庆等人策划第十次起义,也就是后来的广州黄花岗起义。同年11月14日,在打铜仔街120号同盟会南洋总部机关,同时也是槟城《阅书报社》和《光华日报》报馆所在地,再次举行秘密会议,也就是史称“庇能会议”的重要事迹。当时处于低潮期的孙中山发表了慷慨激昂的演讲,激发革命党人重新奋起。据说他演讲时声泪俱下,在场人士无不动容,据南洋机关总部委员杨汉翔记载,众人当场捐出8000大洋作为广州起义基金,同盟会以筹募教育基金为名,在马来西亚各地筹获数万元,为革命士气注入一剂强心针。孙中山随后从槟城发函同盟会各分会,共募得18万6000余元,成为黄花岗起义的主要原动力,槟城可以说是孙中山革命事业的转折点。

黄花岗烈士南洋忠魂

1911年(辛亥)4月27日,孙中山发动的第2次广州起义又遭失败。此役牺牲了72位革命党人,也就是名垂青史的“黄花岗七十二烈士”。

烈士中有四分之一是南洋华侨,其中四人是槟城华侨。“七十二烈士”的牺牲是历来武装起义中表现最勇敢和壮烈的一次,激发了全国反清情绪,成为辛亥革命的重要导火索。

革命党在孙中山革命精神感召下,“以浩气赴事功,置死生于度外”,越挫越勇,最终于1911年10月10日迎来了武昌起义——辛亥革命的成功。

根据槟城历史工作者的记述,辛亥革命后,孙中山从美国回去中国候选民国大总统时途经槟城,特地做几小时的短暂停留,与当地的支持者见面,足见槟城在孙中山心中的举足轻重地位。

当中来自槟城的吴世荣作为南洋各埠同盟会总代表,应邀出席于1912年元旦举行的“中华民国开国大典”。

媒体称,当时孙中山亲到上海码头迎接,轮船抵岸,吴世荣在军乐声中下船,孙中山箭步上前,紧紧拥抱吴世荣,随后发表演说,其中就提到后来史家和海外侨界都津津乐道的名言“华侨是革命之母”。

吴世荣家底深厚,为了支持孙中山的革命事业,他倾家荡产卖掉自己的产业,包括他妻子的嫁妆,即位于槟城红毛路十一号、当时槟城最雄伟气派的私人宅邸。

孙中山每次需要筹募基金,就联系他,他都会倾尽全力到处募款。这些事迹说明了南洋华人出钱出力,以身相殉,成就辛亥革命。

胡志明翻译过三民主义

在1900年至1910年期间,根据一些口述历史和正式史料,孙中山的东南亚足迹也遍布越南、泰国和印尼。

根据越南历史学者,孙中山曾在越南组织从日本购买武器并将武器运入中国境内,并在那里聚集参加起义的武装人员。据了解,越南国父胡志明曾经翻译过孙中山的三民主义,派发给其革命追随者。胡志明在书中写到:“三民主义很适合越南。”越南建国精神独立、自由、幸福,对应三民主义的民族、民权和民生。

为了隐藏身分,躲避被跟踪,方便秘密行事,孙中山经常化名进出不同地方。孙中山在1903年就化名“杜嘉诺”,以医生身分秘密来到曼谷。孙中山在当地结识了以反清为宗旨的民间团体洪门天地会的侨领萧佛成,动员侨胞团结起来,支持革命。

槟城新加坡设纪念馆

孙中山在新加坡和槟城等地所居住过以及作为革命活动的房子,目前在当地华社和政府的共同努力下开辟为纪念馆和博物馆,记载着孙中山在东南亚的革命事迹和倡议。槟城历史工作者曾印制“孙中山史迹巡礼图”,列出当地18处房屋旧址和路线图,游览者可按图索骥,逐一缅怀孙中山的革命情操。

至于新加坡晚晴园,1910年张永福将之转售,之后又几经转手。1937年,6位来自新加坡中华总商会和华商社群的领袖,即李光前、陈延谦、李振殿、周献瑞、李俊承和杨吉兆,汇集他们的资源,合力购回晚晴园,并且捐赠给商会;晚晴园于1940年元旦首次作为纪念馆向公众开放。晚晴园现在已成为国家古迹,并由新加坡国家文物局管理。

新闻来源:亚洲周刊