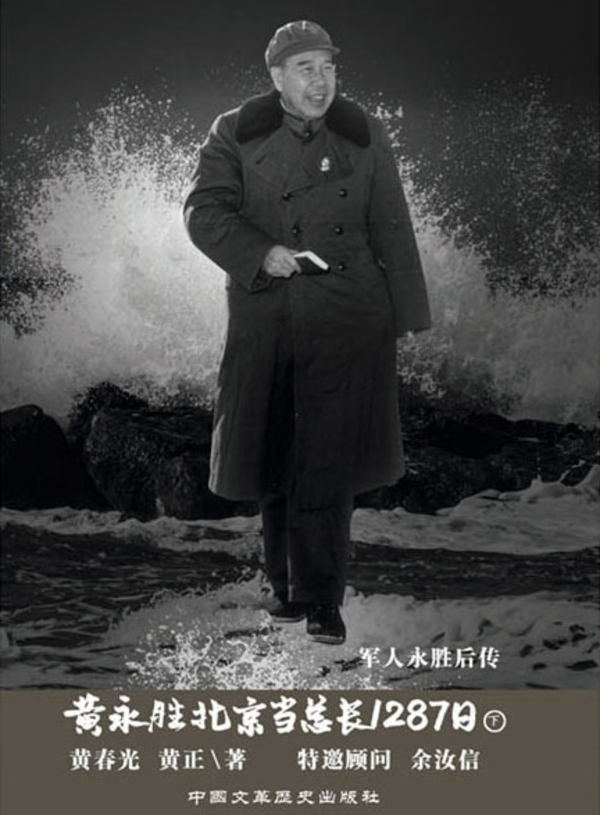

黄春光(左)与父亲黄永胜:在西山军委前指驻地(敖本立供图)。

报道:江迅

黄永胜一生传奇,从小兵成长为中国红军大将,参与多场激战,战功赫赫。

黄永胜,早年投身革命的有志青年,怀揣理想信念浴血奋战,从普通战士成长为独当一面的红军将领。他作战勇猛,战功赫赫。身为开国上将,曾参加辽渖战役、平津战役和解放广西等战役,是林彪集团中除林彪以外资格最老、职务最高的成员,通常人们说林彪有“四大干将”,分别为黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作,黄永胜排首位,可见其地位。

《当总长1287日》还原真相

黄永胜长子黄春光和三子黄正联手搜集大量资料,以坚实史料撰写《黄永胜北京当总长1287日》,记录“9·13事件”的前前后后,展示黄永胜与毛泽东、林彪、周恩来、江青等共产党内最高层人物的关系。

8月27日,距离“9·13事件”50年尚有半个月。被誉为“开国将军”黄永胜的三子黄正,在广州接受《亚洲周刊》独家专访。80万字《黄永胜北京当总长1287日》,由黄永胜长子黄春光和黄正联手撰写。11年前,黄正撰写的《军人永胜》出版,当时,《亚洲周刊》曾对他作了长谈。

这次专访,黄正特别强调:“我和我大哥想对大家说,‘9·13’那天凌晨到底真相如何,大家一直在探寻。不论这个真相是什么,有一点是肯定的,那就是父亲他们,黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作4位老将军,还有被林彪事件牵连的一大批军队高级干部,他们都需要一个清白。共产党建党已经100年了,百年来它取得许多辉煌功绩,为中国历史和中国人民做出许多伟大的贡献。

抛弃历史包袱

“但是,‘9·13’是一个政治历史包袱。中国历史揹着这个包袱己经走过50年,我们相信这个包袱不会一直揹下去。在中国共产党走向第二个百年的过程中,在某一个历史节点,共产党一定会卸下这个沉重的包袱,前行会更加轻松,更加清明,更加长远,更加具有历史的说服力。”

说到这部书的看点,黄正说,一是中苏珍宝岛战斗的许多战斗过程与细节,其中大量的史料是过去从来没有披露过的,而且珍贵之处是它们来自第一手资料。二是1969年的大备战是中华人民共和国历史上,唯一一次在全面核战争背景下,动员600多万解放军官兵和几亿中国人民的国家级备战,它的等级与规模在中国是空前绝后的。三是共产党第九次代表大会政治局成员产生过程。

他说,“由于父亲是负责操作的三人小组(周恩来、康生和黄永胜)成员,他的亲身经历生动反映了那个时代中国共产党最高层的政治生态和政治决策的规则。毛泽东原来要父亲担任政治局常委,周恩来与康生也劝父亲接受主席这个安排,但父亲坚决推辞了。这不仅鲜明体现父亲的为人与性情、品德,而且其中有许多耐人寻味之处”。

黄正继续说,四是中央军委办事组这个全军的领导机构如何产生、沿革、工作。他在文革中的作为在那个特殊的历史时期起到了怎样的作用,留下了怎样的印记?第五就是九届二中全会期间,毛泽东与父亲的长谈……还有文革时期中国战略武器的发展及军事科学技术的飞跃式进步等,都是值得关注的内容。

《黄永胜北京当总长1287日》

以下是访谈摘要:

问:怎么会想写这样一本大作?能不能说说你们的写作过程?

2010年,我出版了《军人永胜》,当时是想把这个书作为一个前传,书名也带了一个副标题,“前解放军总参谋长黄永胜将军前传”。出版发行后,得到很多人关注,很多读者反应说:看了不过瘾。书以战争时期父亲的征程为主,但读者真正感兴趣的是1949以后的政治部分,那本书中这些内容涉及很少。所以出了那本书以后,我跟我大哥就商量,要搞一个全面反映父亲生平的书。所以《军人永胜》出版以后,我们就开始准备、搜集资料、拉写作大纲、考虑写哪些内容。

问:是从哪年开始筹划写这部书的?

从2011年开始筹划,到现在10年了。10年中,我们逐步往大纲里填充方方面面的资料,最终写成原来那个版本,四卷本《黄永胜传》。书中把我们所了解的父亲生平,尤其是他经历过的重大历史事件,都直接写进去了,也没有做什么回避。结果没想到,最后完成的书稿是180万字,还配了600多幅照片,大概总共是2000多页。

这就形成了一个体量很大的书。这样一本书如果真的推到市场上去的话,读者也会觉得分量太大。后来,跟敖本立老师商量了一下,我们也确实认为,读者真正感兴趣的是他在北京工作的这段日子,以及“9·13事件”的前前后后。我们也认同,黄永胜北京当总长的日子是他一生追求的事业的巅峰,亦是他从巅峰跌入谷底的历史时段。

他在这段时间内,亲历的北京高层的政治动态、历史事件和党内分歧与斗争,不得不面对与应对他和毛泽东、林彪、周恩来、江青等党内最高层人物的关系,以及站在他的立场对这些大人物相互之间关系的观察与评价,我们相信都是读者与历史研究者关注的,感兴趣的。

问:你和你大哥有没有磨合过写作这部书的共同理念?

有两个共同想法。第一,我们尽量用史料说话,少掺杂个人的观点和评论,少去议论,把事实摆出来、讲明白。这个书,无论是原来可以编成四册的原着,还是经敖老师节选以后的稿子,我们都是用大量的史料来表述历史事件,中间再加上我们在这些历史事件发生时与父亲的接触、我们所看见的一些事情,都把它们融合进去,这样可能会讲得清楚一些。这是我们第一个想法。

李作鹏之子李冰天(左起)、黄永胜之子黄春光、吴法宪之子吴新潮、邱会作之子邱路光祭拜林彪。(图:敖本立提供)

问:那么第二个想法呢?

第二个想法,有三个问题我们特别想在这个书里讲清楚。第一个问题,有很多政治上的锅,最后是让我父亲来背的,我们是想把这些锅理清楚。

第二个问题,除了要说明广州军区的事情以外,我们还特别想讲清文化大革命当中的解放军“三支两军”(文革时期军队支持左派群众、支援工业、支援农业和军事管制、军事训练)。“三支两军”这个问题在文革结束以后是受到了很多指责和非难的。但站在军队的角度,在这么特殊的一个历史条件下,解放军参加“三支两军”的人员大概占解放军总兵力的三分之一,至少有200万人介入“三支两军”。我认为,在这个过程当中,他们是在表现自己对党和国家的忠诚。他们用自己的身躯,甚至鲜血和生命,去制止武斗、平息两派争斗、维护国家稳定。

问:能不能说,这部书是以黄永胜在北京的经历为主,也讲述了他在广州的一些重要事件?

是的,这本书的后面部分还放了父亲在广州工作十多年里发生的一些重大历史问题,尤其是文革的准备、酝酿阶段的几个重要会议,比如1958年的军委扩大会议、1966年底的上海会议。这些都是为文革前期作铺垫的。最后一章是描述我父亲和赵紫阳的关系。这是广东地区的读者们特别感兴趣的问题。

问:毛泽东和你爸私下单独谈了什么?

根据我父亲后来陆陆续续跟我们做的一些描述,我们尽量还原对话。这次谈话是不允许记录的,毛没有让汪东兴在场,因为汪在场就会安排记录,所以这完全是一次秘密谈话。后来解读这个谈话,我们认为毛实际上是希望我父亲代替林彪、管理解放军全盘,前提是必须和张春桥、江青搞好关系。我父亲在谈话中表现出来的是没听明白,但我们认为他是听明白了的,但是他不敢接。因为我父亲后来跟我讲过:毛、林关系是中央政治当中最核心的问题,他们两个几十年交情,好成那个样子,今天你说有点不大好了,等哪天你又好了,我怎么办?他实际上是跟我们表达过这个意思的,所以我认为父亲在这个问题上是有点假装没听明白。

他送了毛一句话:我是军人,以服从命令为天职,你有什么问题就直说。毛跟他谈得很失望,这才引起九届二中全会下山后对军委办事处的一系列敲打、逼他检讨,一直到发生“9·13”事件后才彻底放弃了他。我觉得这一段应该是比较耐人寻味的。

黄永胜小档案

湖北咸宁人,原名黄叙全。1910生于湖北省咸宁县高桥镇黄铁村普通农家。1927年参军,任国民革命军武汉国民革命政府警卫团战士。后参加毛泽东领导的湘赣边界秋收起义。从工农革命军第一军第一师土兵开始,历任班长、排长、连长、营长,红一方面军总司令部特务营营长、团长;曾任红一方面军十三师、三十一师、三十四师、四十五师、六十六师师长。长征中任红一方面军红一军团一师三团团长。后任红一军团四师副师长、二师师长等职。

抗日战争:

历任八路军一一五师三四三旅六八五团团长、独立团副团长,晋察冀军区第三军分区司令员、野战旅旅长,陕甘宁晋绥联防军教导二旅旅长等职。

解放战争:

历任晋察冀军区热辽纵队司令员,冀察热辽军区副司令员兼热辽军区司令员;东北民主联军第八纵队、第六纵队司令员,东北野战军四十三军军长;第四野战军四十五军军长,十四兵团第一副司令员,十三兵团副司令员、代司令员、司令员,兼广西军区第一副司令员。十五兵团司令员兼广东军区副司令员、广州市警备司令部司令员;中南军区参谋长兼华南军区副司令员;志愿军第十九兵团司令员;后任中南军区第二副司令员兼参谋长,广州军区司令员。1955年被授予上将军衔,荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

文革期间:

任广东省革命委员会主任;中央军委办事组组长,解放军总参谋长,兼中国人民解放军军政大学校长。是中国共产党第九届中央委员会政治局委员,第九区中共中央军事委员会委员。

1971年“9·13事件”后,黄永胜作为林彪在政治局和军队里的盟友被撤职。1973年8月被开除党籍,隔离审查,家人也不知其去向。1981年被确认为“林彪、江青反革命集团”成员,判有期徒刑18年,剥夺政治权利5年,不久即保外就医。1983年4月26日,因患肝癌在青岛人民医院去世。