报道:黄杰

数学家丘成桐批判中国科研体制陈腐现象,但华裔在国外表现出色,反映人才流失,而美国近年打压华裔学者,推动华裔回国。

首位获得数学界最高殊荣菲尔兹奖的华人丘成桐(Shing-Tung Yau)4月30日在华中科技大学的演讲《中国数学的现状和将来》受媒体热议,不少以演讲中的“中国数学水平与美国相差80年”为题,引述指中国数学界因循守旧、注重物质奖励,缺乏创新。

在演讲中,丘成桐以自己于北京的清华大学筹备首届国际基础科学大会的经验作例,指在全球逾百位顶尖学者评选的85篇“最佳论文奖”中,“只有6篇是国内大学教授的作品,而由美国大学教授作为作者的论文却有70多篇”,并把这归咎于中国年轻学者为了获得丰厚薪水及住房津贴而追求“帽子”(教席),不敢触碰前沿学问。

针对中国学生体制

丘成桐在这里说的“中国”,并非针对来自中国的数学家,而是按其工作单位所在地区分,因此应被视为是针对中国学术体制而非针对华裔。

实际上华裔数学家在国际数学界备受认可,如24岁成为洛杉矶加州大学数学系终身教授的澳洲华裔陶哲轩(Terence Tao),或丘成桐在哈佛的学生当中大多都有华裔背景。

根据美国国家基金会,在数学和电脑科学中,亚裔博士毕业生的占比冠绝其他学科,因此丘成桐所观察到的现象更适合被称为中国人才流失的问题。

批评中国数学人才培训

其实,丘成桐于4月7日在复旦大学已经发表过相同题目演讲,批判在他眼中的中国数学界的陈腐现象,只因缺乏了“吸睛金句”所以没有引起关注。

丘成桐在演讲中把中国数学人才培训的问题上升到大国竞争的高度,称“世界上没有一个国家的学问是靠他国培养的,历史上没有这样的先例”,警惕“未来3年将是中国数学水平崛起关键时刻,只有踏实展开基础研究,才能根本解决‘卡脖子’问题”。

学术争议造成失焦

丘成桐近20年前已批评中国科学人才培训问题,包括2005年接受《北京科技报》访问(《丘成桐:中国目前教育不可能出一流人才》),事件引发于北京大学BBS上关于其哈佛学生田刚涉嫌剽窃问题的激烈争议,震惊当时数学界,可惜关于这次讨论不久之后就被卷入另一场学术争议,即丘成桐与史上首位拒受菲尔兹奖的得主、俄罗斯数学家佩西尔曼(G.Perelman)之间的纷争,而关于中国科学人才问题的讨论亦因此被失焦。

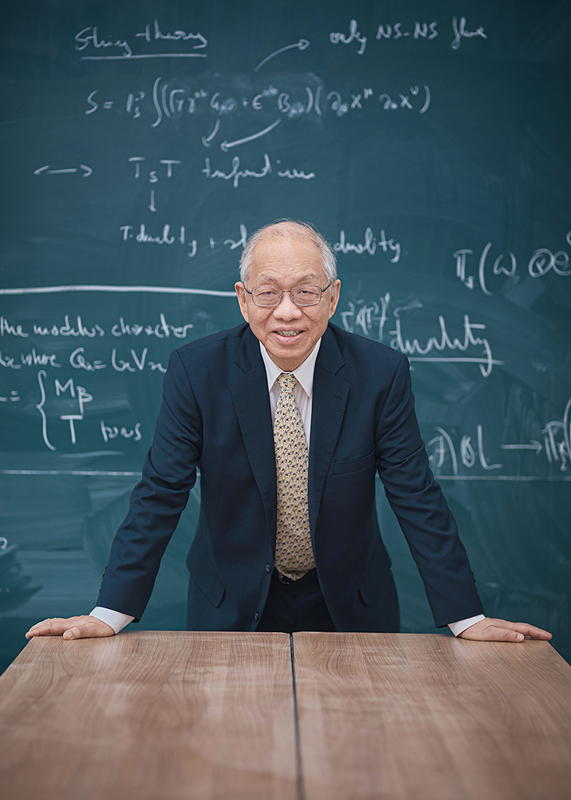

丘成桐多年以来对于中国人才培育都甚表关注。(取自清华大学官网)

中美竞争可能被“卡脖子”

华人科学家离开美国大学

然而,丘成桐多年以来对于中国人才培育都甚表关注;他曾于香港中文大学、浙江大学、清华大学成立数学研究中心并担任主任,创立的奖学金等助学计划多不胜数,且近年更从美国回流归国,发起“丘成桐大学生数学竞赛”,鼓励学生学习课堂以外知识,把在北美数学系中享负盛名的普特南数学竞赛(Putnam competition)模式复制到中国。

丘成桐从1987年起在哈佛大学任职长达35年,至2022年4月才离开回中国到清华大学成立“求真书院”并担任院长,当时《华尔街日报》曾以《美中摩擦促使华人科学家离开美国大学》报道,指“这一现象表明美国对华裔科学家和工程师这一创新群体的吸引力正在减弱”。在丘成桐离开哈佛前7个月,他曾在对哈佛新生的演讲中把美国现时的学术环境与冷战时期的苏联进行比较,称“当年美国政府批评苏联的学术环境,想不到在这里复活”。

诚然,丘成桐虽准确指出中国体制的问题,即美国作为中国高端人才的工作地,在中美竞争下暴露出中国科学发展可能被“卡脖子”的危机,但是对于“80年前”美国成为二战后的科学大国的真正原因,却并非只是取决于美国科研思想是否充份“重视创新”等仅存在于思想层面的问题。

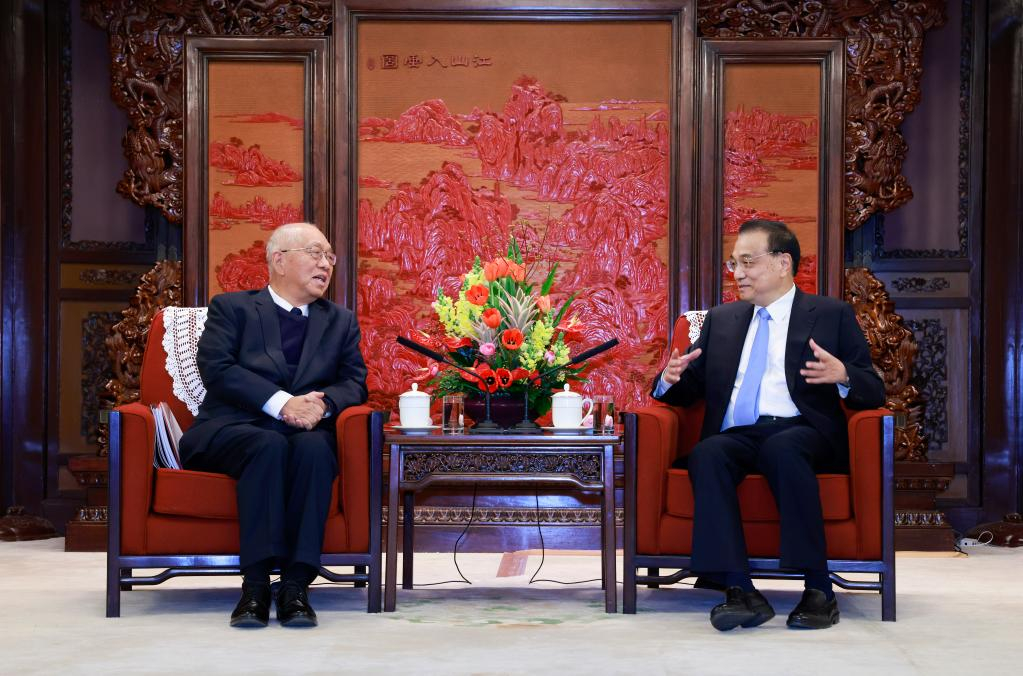

中国前总理已故李克强(右)曾接见丘成桐。

(新华社)凭战后特殊历史契机

美聚集全球科研人才

二战期间,众多犹太科学家逃美工作,如普林斯顿高等研究院(IAS)的爱恩斯坦和逻辑学大师哥德尔(Kurt Godel),加上当时的科学中心欧洲大陆已被战火吞噬,大大增加了美国对全世界科学家的吸引力。

战后,美国情报单位发起“回纹针行动”(operation paperclip,见普立兹奖得主Annie Jacobson同名书籍),为包括后来成为美国太空总署主设计师的纳粹分子冯—布朗(Wernher von Braun)等1600多名纳粹“洗底”并接到美国工作,成为后来美国胜出美苏太空竞赛主力军。

美国是凭着战后的特殊历史契机和辐射全球的影响力,才得以成为今天的科研人才集中地。

相反,中国科研的成长以改革开放为契机,在“对外开放”同时参与了打造冷战结束后的国际科研体系,本已走出一条打破零和思维的国际合作之路。

今天,打破国际合作秩序的一方恰恰是美国,让全球科研受制于大国政治,造成丘成桐所警惕的现象。

新闻来源:亚洲周刊