【灼见】耆老反思的益智灼见/翁书雄

在生活中,上课、阅读,或与适当的人交流,都可增长知识。当然,在现代,有人甚至说互联网上的谷歌叔叔才是伟大的老师。

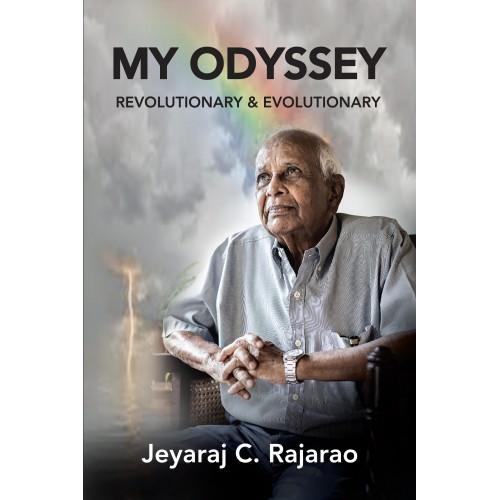

最近,读到槟城90岁耆老拿督JC拉嘉绕的594页自传《我的旅途:革命和演化》,描述了从上世纪到今天的许多事件,让我获益匪浅。

其中内容包括日据时期(尤其华人如何遭日本人恶待)、1957年马来亚独立和1963年马来西亚成立。

它是回顾往事的有益读物,尤其书中记叙的时代,就是我父母分别从海南和广东南来马来亚,寻找更好的生活,逃离第一次世界大战后贫困中国的时代。

有谁愿意离开温暖的家,到遥远和陌生的地方讨生活?这是我们祖先下南洋面对的挑战!花多一点时间思考,如果大马有更多机会或无贪污的商业前景,许多大马年轻人就不必离开,前往印支半岛工作了。

拉嘉绕对印度社群的灼见,的确令人大开眼界。我们经常听见有关印度人来马是做园丘工或散工,但事情还有另一面,是我们在读这本书前不太深入理解的另一个世界。

拉嘉绕来自印度的父亲在1920年代末在缅甸任职邮局局长。那时,邮局局长是负责整家邮局、权力很大。从前,大型的邮局通常有两层楼,局长和家人住楼上。

拉嘉绕的亲人劝说他父亲来马来亚,因为这里比缅甸好。他很快在亚罗士打任职,不过家人则留在较靠近亲人、发展较好的槟城。(想想看,一名知名大马政客的父亲也来自印度,与吉打当地马来女子结婚,不过却对他与印度的关系出奇地缄默!)

拉嘉绕描述了1957年以前马来亚印度专业人士和中产阶级的生活,尤其是受过教育的亲友和圈子。他们是医生、教育者、行政人员、工程师,甚至基督教牧师,从印度或锡兰(今斯里兰卡)来,协助建立今天的我国。

本书提供另一个视角,是居住在舒适房屋、弹钢琴拉小提琴、开汽车的印度人,他们与英国上司一起工作,甚至在社交和宗教场合与英人打成一片。

无惧批评政策政客

作为“见多识广”的人,拉嘉绕有许多大胆的主张。他不保留地批评某些政府政策,甚至抨击一些立场令他不安的知名政客,包括新加坡一名声望崇高的人物,并且对我国猖獗的贪腐和过于注重种族和宗教的现象感到愤怒。

这本书,部分是献给已故爱妻拿汀卡玛拉。也借此机会,就他导致过去许多冲突的固执,寻求宽恕。

他曾被时任印度总理尼赫鲁和自由斗士鲍斯夸奖为有野心、可为印度奋斗的年轻人。我想,这个事实给了他很多进取心和信心。

拉嘉绕生命的一个有趣情节,是他坚定的社会主义立场,认为西方帝国主义肆虐亚洲等地。在知名的伦敦大学亚非学院修读博士学位时,讲师要他删去批评殖民主义者的文句,他拒绝后甚至退学。

拉嘉绕因为反殖民,甚至于1959和1960年缺席了已故英国女王伊丽莎白二世出席的两场晚宴。

经过反思后,如今他觉得应该去“至少见见本身与殖民或兼并国行政无关的亲切和优雅女士”。

对拉嘉绕来说,这种有益的智慧最终还是到来,并意识到持久的固执对生命是无益的。

【灼见】台湾抢东南亚人才效果成疑/魏开星

近年来,受“少子化”冲击,“招生难”令台湾许多高校陷入困境。据台湾教育主管部门统计,2024年有4所高校停办。

自2011年开放中国大陆学生赴台就读以来,中囯大陆生在台的巅峰期曾高达4万余人,不仅补充了岛内生源,两岸学生也在交流中加深了彼此的情感。

民进党上台后,两岸关系紧张,陆生赴台就学几乎停顿。为此,民进党当局推出所谓“2+4”计划,美其名曰“培养国际人才”,目的之一是为高校招揽生源。

台湾经济部与教育部、国发会等部会合作,中长期规划“2+4”方案,即针对东南亚,尤其是菲律宾、马来西亚、泰国等地的优秀“国际生”规划客制化课程,培养其专业知识与技能,毕业后可进入产业工作。

抢台湾学生饭碗

就学期间的学杂费由政府提供,生活津贴则由企业提供,并保证留台就业(培育2年,留台工作4年或2年)。一年奖学金为22万元新台币(下同)起跳。经济部期望每年培育2万5000万名“国际人才”。据了解,此项计划涉及金额总数达350亿元。

相关政策实施近一年,暴露了不少问题。首先,对岛内同等学历的学生不公平。

且不说“保证留台就业”对台湾青年就业构成威胁,抢了同辈人的“饭碗”;就是一年奖学金22万元起,也已相当于大学生毕业年薪的一半;同时以台大为例,“国际生”的奖学金金额不过是学费豁免,外加每月6000新台币的补助。

可见“2+4”计划的奖学金明显高于以往惯例,也对该计划以外的“国际生”不公平。

忧假留学真打工

其次,产生“假留学、真打工”疑虑。现实中,由于移工身分到台湾的成本比侨生贵了三四倍;工作不适应时,侨生也较容易转换,不必额外支付“买工费”,导致“当留学生比当移工划算”。

这就引发“假留学、真打工”的质疑。事实上,每年来台就读的“国际生”约1万9000人,留台率仅约47%,约有近万人未在台就业。

最后,侨生在台找工作不易。曾有毕业的侨生说,要留在台湾并找到一份专业对口的工作非常困难。

从外部环境看,台湾抢东南亚人才面临多重挑战:

第一,中国大陆崛起。随着“一带一路”政策提供丰厚奖学金,越来越多东南亚华裔学生选择前往中国大陆留学,降低对台湾高教的需求。

第二,文凭互认困难。台湾文凭在东南亚多个国家(如马来西亚)未普遍承认;另一方面,留台学生在台未必能取得专业证照或认证,部分企业也因语言疑虑而不录用毕业生,使东南亚学生在台就业不易。

第三,配套政策不足。台湾本地的留才机制不健全,不少企业不了解雇用外籍人才的规定,或认为手续繁琐,因而意愿不高。

吸引力低缺“内功”

从内部来看,台湾要“抢”人才,显然也缺乏“内功”:

一方面,留学吸引力受质疑。相较其他将教育产业化的国家,台湾学杂费与生活费较低,对东南亚学生具吸引力;然而,台湾大学“太多太易进”,文凭含金量难以保证。

另一方面,国际化程度不高。台湾高校以中文授课为主,英文课程比例偏低,不利学生毕业后在国际职场竞争。

综观“2+4”计划的施行情形,以及台湾官产学研的制度缺陷,可以说,这项作为“新南向政策”一环的“抢才”战略,其成效仍待验证!

相关新闻